Blick in die Geschichte Nr. 102

vom 21. März 2014

"Mit vorgehaltenem Revolver ..."

Die Zerschlagung der freien Gewerkschaften 1933

von Jürgen Schuhladen-Krämer

Zu Beginn der Weimarer Republik konnten die Gewerkschaften ihre rechtliche Absicherung als Partner der Unternehmer sowie sozialpolitische Errungenschaften feiern. Diese wurden jedoch im Zeichen zunehmender Republikfeindlichkeit, von Wirtschaftskrisen sowie hoher Arbeitslosigkeit in Frage gestellt und sukzessive ausgehebelt. Die Gewerkschaften gerieten dadurch zunehmend in die Defensive und die Mitgliederzahlen sanken dramatisch sowohl bei den freien sozialistischen bzw. sozialdemokratischen Richtungsgewerkschaften als auch bei den deutlich kleineren christlichen oder liberalen Vereinigungen. In Karlsruhe reduzierte sich z. B. die Zahl der Mitglieder des Deutschen Metallarbeiterverbandes (DMV) vom Höchststand 1922 mit 21.811 Mitgliedern auf 5.620 im Jahre 1932. Zur Schwächung der Gewerkschaftsbewegung in der Weimarer Republik trug auch bei, dass die bestehende Vielfalt weiter differenziert wurde durch die Bildung der der KPD nahestehenden "Revolutionären Gewerkschaftsopposition" (RGO) und der NSDAP-Gründung Nationalsozialistischen Betriebszellenorganisation (NSBO). Sie blieben zwar weitgehend erfolglos, bekämpften sich jedoch gegenseitig und den sozialdemokratisch beeinflussten Dachverband der freien Gewerkschaften, den ADGB.

Die Spaltung und Lähmung der Arbeiterbewegung verhinderte vor 1933 ein gemeinsames Vorgehen gegen die Aushöhlung der Republik durch die nationalsozialistisch-bürgerlich-konservativen Kräfte. Gleichwohl kann kein Zweifel darüber herrschen, dass die schnelle Errichtung der Diktatur und die Beseitigung von Freiheit und Demokratie ab dem Januar 1933 den nationalistischen und konservativen Gegnern und Feinden der Republik anzulasten ist.

Die Einrichtung eigener Gewerkschaftshäuser

Lange Zeit verfügte keine der freien Gewerkschaften in Karlsruhe über ein eigenes Gewerkschaftshaus, die meisten nicht einmal über hauptamtliche Sekretäre. Mitgliederbetreuung und Treffen fanden häufig in Nebensälen von Lokalen statt.

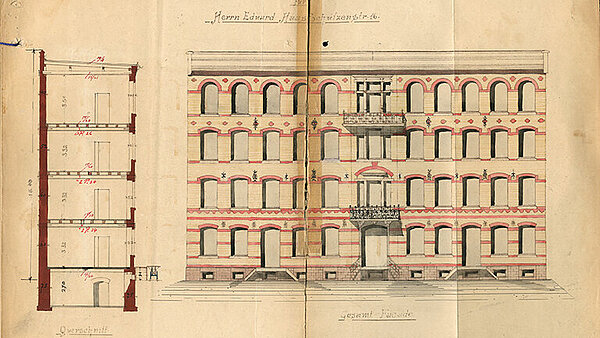

Zuerst erwarb der vor Ort mitgliederstarke und dominierende DMV 1919 ein eigenes Haus in bester Lage am Friedrichsplatz, in der Lammstraße 15. 1926 kauften mehrere Einzelgewerkschaften des ADGB gemeinsam das Anwesen Schützenstraße 16, wie andernorts als "Volkshaus" bezeichnet. Während im zweistöckigen Vorderhaus eine Gastwirtschaft vor allem für Mitglieder mit einer Wohnung für den Wirt eingerichtet wurde, entstanden im vierstöckigen Hinterhofgebäude - zuvor Lager für einen Uhrengroßhandel - Büroräume, ein Versammlungssaal sowie ein Schlaf- und Aufenthaltsraum für die seinerzeit zahlreichen Wanderarbeiter. Das dritte Gewerkschaftshaus, die ehemalige Fabrikantenvilla Reiß in der Gartenstraße 25, erwarb 1930 der mit dem ADGB kooperierende Zentralverband der Angestellten (ZdA). Darin hatte auch der Holzarbeiterverband sein Büro. Sonst konnten nur noch die Eisenbahnergewerkschaft und die Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst ein eigenes Büro in der Rankestraße 26 bzw. in der Sophienstraße 30 unterhalten.

Sturm der Gewerkschaftshäuser 1933

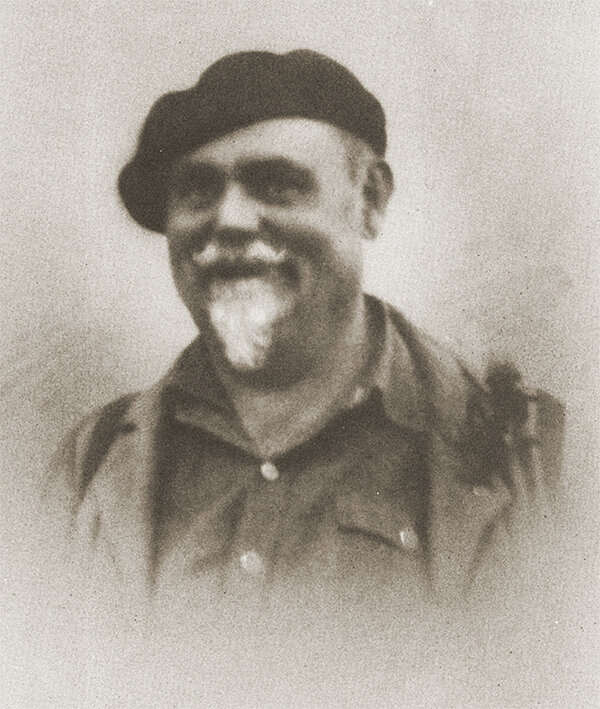

Der ADGB-Vorsitzende Theodor Leipart hatte am 31. Januar 1933 vorgegeben, "Organisation - nicht Demonstration ist das Gebot der Stunde." Doch auch die Ankündigung des ADGB zur politischen Neutralität im März bewahrte die Gewerkschaften nicht vor der Verfolgung. Bereits am 6. März 1933 wurde in Karlsruhe das "Volkshaus" durchsucht und der Versammlungssaal blieb anschließend geschlossen. Während der 1. Mai 1933 von den Nationalsozialisten als "Tag der nationalen Arbeit" auch in Karlsruhe als Feiertag mit einem zwangsweisen Massenaufmarsch der Betriebsbelegschaften inszeniert wurde, war das Ende der Gewerkschaften bereits beschlossen. Am 2. Mai 1933 begann ab 10 Uhr morgens generalstabsmäßig die Besetzung aller Gewerkschaftshäuser, von der NSDAP als "Gleichschaltung der Gewerkschaften" bezeichnet. Der NSBO-Gauobmann führte am 2. Mai die Besetzung der Gewerkschaftshäuser in Karlsruhe persönlich an. Der gerichtsnotorisch für "das Grobe" bekannte Fritz Plattner, NSDAP-Mitglied seit 1923, war zwischen 1920 und 1922 Angestellter des "Christlichen Fabrik- und Transportarbeiterverbandes" gewesen, ehe er wegen krimineller Machenschaften seine Stelle verlor.

Mit etwa 50 SA-Männern besetzte Plattner sämtliche Büros im "Volkshaus", trieb die Gewerkschaftssekretäre und -angestellten in den Versammlungsraum. "Dort wurde eröffnet", so schildert es Sekretär Leopold Karle später, "dass er mich, Karle, verhaften ließe. Ein SA-Mann wurde hinter mir aufgestellt. Ich bat um Telefonat mit meiner Frau, was Plattner ablehnte. Ich verabschiedete mich von meinen Kameraden: 'Auf Wiedersehen, ich bin kein Verbrecher', darauf sagte Plattner, ich solle nicht so frech sein..." Max Wönner berichtete: "Mit vorgehaltenem Revolver kam Plattner zu mir. Ich wurde verhaftet und ins Amtsgefängnis verbracht." Das DMV-Haus habe Plattner mit acht SA-Leuten besetzen lassen, "junge Burschen von 18-21 Jahren" wie der DMV-Sekretär Ferdinand Rausch überlieferte.

Anders als gleichgeschaltete "bürgerliche" Institutionen wurden die Gewerkschaften aufgelöst, ihr Vermögen der am 10. Mai 1933 neu geschaffenen Zwangsvereinigung Deutsche Arbeitsfront (DAF) übereignet. Während die jüdische Stenotypistin beim DMV, Hermine Storch, am 2. Mai fristlos entlassen wurde, zwang Plattner die Gewerkschaftsangestellten ihre Arbeit bis zur Übernahme durch die DAF fortzusetzen. Plattner kam täglich ins Büro, fuchtelte mit dem Spazierstock herum, ließ Bilder abhängen und zerreißen. Einen besonderen Wutausbruch veranlasste der eingerahmte Aufruf der Vorläufigen Badischen Volksregierung vom 16. November 1918. Er schrie, es sei alles verlogen, was da drauf stehe. Die Angestellten drohten mit Einstellung ihrer Tätigkeit, woraufhin er mit sofortiger Verhaftung drohte. Bis Anfang Juli 1933 wurden alle Angestellten entlassen und erwerbslos. Das ehemalige "Volkshaus" hieß fortan "Fritz-Plattner-Haus" der DAF, im DMV-Haus wurde die DAF-Kreisverwaltung eingerichtet und das Gewerkschaftshaus der Angestellten in der Gartenstraße nutzte später die Gestapo.

Verfolgung und Widerstand von Gewerkschaftern

Die schon im März offen demonstrierte brutale Verfolgung von Regimegegnern durch die neuen Machthaber setzte sich nach dem Verbot der Gewerkschaften fort. In "Schutzhaft" kamen am 2. Mai 1933 Karl Bürkle, Sekretär des Zentralverbandes der Eisenbahner, für zwölf Tage und Leopold Karle, Sekretär des Fabrikarbeiterverbandes, für 15 Tage. Der Kassierer des DMV, Wilhelm Nies, geriet für zwei Monate in "Schutzhaft" und wurde 1939 abermals im KZ inhaftiert, aus dem er 1945 gesundheitlich schwer angeschlagen befreit wurde. Ebenfalls verhaftet bis zum nächsten Tag wurden die Sekretäre des Angestelltenverbandes Heinrich Häffner und Eugen Rothweiler sowie Max Wönner, Sekretär der Gewerkschaft für den öffentlichen Dienst.

Nicht wie vorgesehen verhaftet werden konnte Gustav Schulenburg. Der gelernte Schlosser, engagiertes DMV- und SPD-Mitglied, wurde 1918 als "Deutscher" aus dem wieder französisch gewordenen Elsass ausgewiesen und kam nach Karlsruhe. Hier stieg er rasch zum führenden Karlsruher Gewerkschaftsführer auf. 1933 war er u. a. 1. Bevollmächtigter des DMV im Bezirk Karlsruhe und Vorsitzender des Ortskartells des ADGB. Obgleich er stets gegen die KPD und RGO vorging, bekämpfte er zuvörderst die Nazis "als die schlimmsten Feinde der Arbeiterschaft" und der Demokratie. Am 2. Mai 1933 war Schulenburg bereits über die Schweiz in das Elsass geflüchtet. Dort wirkte er zeitweise auch für französische Gewerkschaften. 1937 engagierte er sich als Vorsitzender des von der Exil-KPD in Paris initiierten "Koordinationsausschusses deutscher Gewerkschaftler". Diese als antifaschistische Einheitsgewerkschaft gedachte Organisation sollte den Widerstand gegen die NS-Diktatur in Deutschland stärken. Wegen der kommunistischen Dominanz legte Schulenburg sein Amt schon 1938 nieder.

Nach dem deutschen Einmarsch in Frankreich wurde er im Oktober 1940 in Colmar verhaftet. Nach zwei Jahren im Karlsruher Gefängnis wegen Vorbereitung zum Hochverrat zu zwei Jahren Zuchthaus verurteilt, kam er nach der Strafverbüßung nicht frei, sondern wurde im November 1944 durch die Gestapo in das KZ Dachau transportiert. Dort starb der gesundheitlich und psychisch schwer angeschlagene 70-Jährige am 20. Dezember 1944.

Den Widerstand von Gewerkschaftern, den Schulenburg und auch der 1933 aus Karlsruhe geflohene Gewerkschafter Karl Deck von Frankreich aus unterstützen wollten, gab es bis 1935/36 auch in Karlsruhe. Zumeist organisiert in kleinen Gruppen der nun illegalen KPD und SPD förderten Partei- und Gewerkschaftsmitglieder gemeinsam den Informationsaustausch, die Beschaffung bzw. Herstellung illegaler Flugschriften sowie Zeitungen und deren Verbreitung. Gustav Kappler, bis 1933 Leiter der RGO, hielt den organisatorischen Zusammenhalt der KPD bis zu seiner Verhaftung 1934 aufrecht. Verhaftet und zu längeren Haftstrafen verurteilt wurden u. a. auch Wilhelm Belschner, Karl Seib, Richard Goldschmidt, Oskar Benneter, Adolf Schuler, Anton Zerr, August Jülg und Karl Konz. Nach dem Zusammenbruch der verbrecherischen NS-Herrschaft zählten sie zu denen, die sich beim Neubeginn der Gewerkschaftsbewegung engagierten und die Zersplitterung der Zeit vor 1933 überwinden wollten.

Jürgen Schuhladen-Krämer M. A., Historiker, Stadtarchiv Karlsruhe