Menü

- Stadtarchiv

- Stadtmuseum

- Pfinzgaumuseum

- Erinnerungsstätte

- Stadtgeschichte digital

- Erinnerungskultur

In den Jahren 2023/24 jährt sich die Revolution von 1848/49 zum 175. Mal. Im Großherzogtum Baden war die revolutionäre Bewegung besonders stark, im Mai 1849 musste Großherzog Leopold aus seinem Land fliehen und der Landesausschuss der Volksvereine zog in Karlsruhe ein. So wurde die Stadt Karlsruhe, auch wenn ihre Bevölkerung in großen Teilen nicht revolutionär gesinnt war, für kurze Zeit zum Zentrum der Badischen Revolution.

Auf dieser Seite werden von Februar 2023 bis August 2024 zu den jeweiligen Jubiläumsterminen schrittweise die wichtigsten Ereignisse der Revolution in Baden, insbesondere die mit Bezug auf Karlsruhe, vorgestellt werden, so dass im August 2024 eine ausführliche Chronologie in Wort und Bild vorliegt.

Der preußische König Friedrich Wilhelm IV. hatte die Annahme der Kaiserkrone auch von der Zustimmung der anderen deutschen Fürsten abhängig gemacht. Deshalb gab am 3. April der preußische Außenminister Heinrich von Arnim-Heinrichsdorff-Werbelow eine Zirkularnote mit der Aufforderung an die deutschen Länder zur Stellungnahme aus.

Die erste Stellungnahme folgte am 14. April 1849 mit der "Note der Achtundzwanzig". In dieser Note sprachen sich die Fürsten von 28 Mitgliedsstaaten des Deutschen Bundes für die Reichsverfassung aus und forderten den preußischen König zur Annahme der Kaiserkrone auf.

Das Großherzogtum Baden war dabei der größte und einflussreichste Unterzeichner. Ansonsten schlossen sich die beiden hessischen Fürstenhäuser, das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin, das Großherzogtum Oldenburg und verschiedene kleinere Staaten in Mittel- und Norddeutschland dieser Note an.

Für die unterzeichnenden Fürsten war die Annahme der Reichsverfassung ein schmerzlicher Kompromiss. Die ehemals fast souveränen Monarchen begrenzten damit ihre eigene Macht und überschrieben einen Teil ihrer Souveränität an das Parlament in Frankfurt. Besonders die unterzeichnenden Kleinstaaten erhofften sich dadurch aber auch den Schutz ihres Territoriums. Immerhin hatte das Königreich Preußen im Zuge des Wiener Kongresses 1815 große territoriale Zugewinne am Rhein und in Westfalen verzeichnet, die auf Kosten kleinerer Fürstentümer gingen. Sollte der preußische König nun aber Kaiser der Deutschen werden, gebe es für ihn kaum mehr einen Grund für weiteres westliches Expansionsstreben.

Baden war territorial kaum gefährdet, dennoch nahm Großherzog Leopold die Reichsverfassung nicht nur aus persönlicher Überzeugung an. Innerhalb des Großherzogtums war der Druck der Bevölkerung hoch. Nicht nur demokratische, sondern auch gemäßigte und konservative Stimmen drängten auf eine Unterzeichnung der Note.

Am 9. April trafen sich in Karlsruhe Vertreter von 30 Vaterländischen Vereinen aus Baden, die gemeinhin eher dem gemäßigt-konservativen Spektrum zuzuordnen waren. Geschlossen forderten die Vaterländischen den Großherzog zur Annahme der Reichsverfassung auf.

Allerdings fehlten unter der Note die Unterschriften der vier deutschen Königreiche Bayern, Sachsen, Hannover und Württemberg und damit der mächtigsten Staaten nach Preußen und Österreich. Die vier Könige sahen im Scheitern der Paulskirchenversammlung die Chance ihre Machtfülle aus dem Vormärz wiederherzustellen.

Zwar war der württembergische König aufgrund drohender Aufstände Ende April gezwungen die Reichsverfassung doch anzunehmen, dennoch lehnte der preußische König am 28. April die Kaiserkrone final ab. Friedrich Wilhelm hatte wohl nie ernsthaft überlegt seine preußische Königskrone von Gottes Gnaden gegen eine deutsche Kaiserkrone von Volkes Gnaden einzutauschen.

Dies bedeutet aber nicht das Ende der Revolution, sondern befeuerte erneut den Willen der Bevölkerung die errungenen Freiheitsrechte zu verteidigen.

Die Wahl des preußischen Königs Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser der Deutschen am 28. März 1849 war der Schlusspunkt eines langen und schwierigen Prozesses. Alleine die genaue Bezeichnung des Staatsoberhauptes war ein Politikum.

In der Paulskirchenversammlung wurde der Kaiser des Deutschen Reiches eben nicht als solcher bezeichnet, sondern als "Kaiser der Deutschen". Diese Bezeichnung orientierte sich an der napoleonischen Selbstbezeichnung „Empereur des Français“. Implizit wurde damit ausgedrückt, dass der Herrschaftsanspruch des Kaisers sich nicht nur auf das staatsrechtliche Gebiet des Deutschen Reiches beschränkt, sondern alle Deutschen umfasst. Damit verbunden war die Hoffnung, dass Deutschösterreich – das kein Teil des neuen Staates war – in Zukunft in das Staatsgebiet eintreten werde und ließ Raum offen für die Aufnahme weiterer deutschsprachiger Gebiete, wie das Elsass oder Schleswig. Der Kaiser als Staatsoberhaupt war nicht nur oberster Heerführer und die völkerrechtliche Vertretung des Staates, sondern eine zentrale Identifikationsfigur für die neue Staatsgründung.

Im März 1848 hatte der preußische König in einer Proklamation seine Bereitschaft für eine aktive Führungsrolle in einem zukünftigen Nationalstaat angedeutet. Daher entsandte die Paulskirchenversammlung die sogenannte Kaiserdeputation nach Berlin, um Friedrich Wilhelm IV. die Kaiserkrone offiziell anzutragen. Dieser empfing die Deputation am 3. April 1849, verweigerte aber die Annahme der Kaiserkrone. Er machte die Entscheidung darüber nicht zuletzt auch von der Zustimmung der restlichen deutschen Fürsten abhängig. Hinter seinen Bedenken stand aber sicherlich auch sein fürstlicher Standesanspruch. Immerhin hatte das Parlament ihm gegenüber ein suspensives Vetorecht.

Von einem Moment auf den anderen stand die Paulskirche vor dem Scheitern. Als erste Informationen über die Zweifel an der Annahme der Kaiserkrone nach Baden durchdrangen, spöttelte der demokratische "Verkündiger für Karlsruhe und Umgegend" zynisch, dass dies einfache rhetorische Übungen für den König seien und er in wenigen Wochen unter Feuerwerk in Berlin einziehen werde als gekrönter Kaiser und "Sieger über die Anarchie-Adressen". Wenige Tage später bezeichnete der konservative "Karlsruher Beobachter" die Kaiserfrage als "Lebensfrage für Deutschland", die alle Gemüter in "fieberhafter Spannung halte". Die Zeitung schrieb weiter: "Es wäre ein Unglück für Deutschland […] wenn Preußen abermals den günstigen Augenblick verabsäumte, der vielleicht nimmer wiederkehrt, sich an die Spitze Deutschlands zu stellen!"

Rückblickend betrachtet kamen die Ereignisse vom 3. April bereits einer Ablehnung der Kaiserkrone gleich, doch die Paulskirchenabgeordneten konnten weiterhin darauf hoffen, dass sich die anderen deutschen Fürsten hinter die Verfassung stellen und so den preußischen König zur Annahme der Kaiserwürde bewegen würden.

Die erste gesamtdeutsche Verfassung der Geschichte wurde am 27. März 1849 beschlossen und am 28. März im "Reichs-Gesetz-Blatt" verkündet. Der heute als "Paulskirchenverfassung" bezeichnete Gesetzestext war ein Mammutprojekt für das Parlament. Bereits am 24. Mai 1848 trat der Verfassungsausschuss erstmals zusammen und diskutierte gut zehn Monate lang die Gestalt des kommenden Nationalstaates.

Nach der Festlegung des Grundrechtskatalogs (siehe Beitrag vom 27. Dezember) wurde in der Reichsverfassung vor allem die institutionelle Gestalt des neuen deutschen Nationalstaates festgelegt.

Die Verfassung sah einen föderalen Einheitsstaat vor, bestehend aus den Staaten des Deutschen Bundes mit Ausnahme des Kaisertums Österreich. Durch die Annahme dieser sogenannten "kleindeutschen Lösung" beschränkte sich das Reich auf 38 Mitgliedstaaten, wodurch das Königreich Preußen zur unangefochtenen Großmacht wurde. Als Staatsoberhaupt wurde ein erblicher Kaiser festgelegt. Die Kaiserkrone wurde daraufhin König Friedrich Wilhelm IV. von Preußen angetragen. Der Staat sollte als konstitutionelle Monarchie nach britischem Vorbild konstituiert werden. Der Kaiser war militärischer Oberbefehlshaber und ernannte die Reichsregierung.

Die Legislative wurde durch den Reichstag vertreten. Dieser bestand aus einem Staatenhaus und einem demokratisch gewählten Volkshaus und hatte zusätzlich ein Kontrollrecht gegenüber der Reichsregierung. Die bundesdeutsche Aufteilung in Bundesrat und Bundestag orientierte sich an diesem historischen Vorbild. Die Judikative lag beim Reichsgericht, bei dem jeder Staatsbürger seine Grundrechte einklagen konnte.

Generell traf die Verfassung nach ihrer Verkündung auf ein gemischtes Echo und war auch in der Paulskirchenversammlung nicht unumstritten. In der öffentlichen Wahrnehmung überstrahlte die umstrittene Wahl Friedrich Wilhelm IV. zum Kaiser der Deutschen das restliche Verfassungswerk. Im Parlament votierten nur 290 Abgeordnete für den neuen Kaiser, während sich 248 gänzlich enthielten.

In Karlsruhe wurde der Gesetzestext durchaus positiv aufgenommen. Der Karlsruher Paulskirchenabgeordnete Karl Zittel votierte für den Erlass der Verfassung und der Karlsruher Bürgerverein "Eintracht" hatte bereits im Vorfeld die Wahl von Friedrich Wilhelm propagiert. Auch der linksliberale Karlsruher "Stadt- und Landbote" äußerte sich gegenüber dem Verfassungstext positiv, zeigte sich aber besorgt, dass die Fürsten die Verfassung ablehnen könnten. Besonders den neuen Kaiser der Deutschen nahm die Zeitung dabei besonders in die Pflicht. Friedrich Wilhelm müsse die Schrift akzeptieren und umsetzen, da er "von nun an der Schutz- und Schirmherr der Volksfreiheiten sein muss".

Kritischere Töne kamen aus dem linken Spektrum der Stadtbevölkerung. Der "Deutsche Verein" (siehe Beitrag vom 21. Januar) lehnte grundsätzlich ein Erbkaisertum ab. Im "Verkündiger für Karlsruhe und Umgegend" bezeichnete der Verein einen Monat nach der Verkündung der Verfassung das Erbkaisertum als "unzeitgemäß und verwerflich". Die Zeitung selbst reagierte auf die Einrichtung des Erbkaisertums mit Hohn auf die aus ihrer Sicht untertänigen Volksvertreter in Frankfurt, die sich selbst ein neues monarchisches Staatsoberhaupt schufen. Zu der Wahl kommentierte der Redakteur: "Freue dich Vaterland; sollten deine 34 Väter dich nicht nach alter patriarchalischer Gewohnheit mit gnädiger Liebe behandeln, so ist dieser [der Kaiser] da um sie - nein um Dich zu züchtigen!"

Die Lage der Demokrat*innen in Baden war spätestens seit dem Sommer 1848 angespannt. Im Rahmen einer weitgreifenden Repressionswelle wurden nach dem Ettlinger Demokratentag im Juli 1848 alle demokratischen Vereine im Großherzogtum verboten. Dieses Verbot zeigte nur bedingt Wirkung, da sich kurze Zeit darauf in Karlsruhe der demokratische "Volksverein" gründete. Wegen des Verbotes blieb der Verein aber recht unauffällig.

Die Verkündigung der "Grundrechte des Deutschen Volkes" am 8. Januar 1849 in Baden bedeutete für die Karlsruher Demokrat*innen aber einen entscheidenden Paradigmenwechsel. Dort wurde unter §30 festgelegt: "Die Deutschen haben das Recht, Vereine zu bilden. Dieses Recht soll durch keine vorbeugende Maßregel beschränkt werden.". Damit stand der Weg offen für die Neugründung demokratischer Vereine.

In Baden bildete sich der provisorische "Landesausschuss der badischen Volksvereine", der eine intensive Kampagne für die demokratische Sache startete. Der Landesausschuss unter seinen beiden Vorsitzenden Lorenz Brentano und Amand Goegg rief am 18. Januar öffentlichkeitswirksam über ein Umlaufschreiben zur Gründung demokratischer Vereine auf. Der Umlauf endete mit den Worten "Nur frisch ans Werk! der Erfolg ist sicher. Bedenkt, welchen hohen Beruf für Deutschland Baden wieder erfüllt, wenn es auch in diesem wirksamen Mittel, Rechte des Volkes zu erkämpfen, ein schönes Beispiel gibt." Binnen weniger Wochen entstanden im Großherzogtum über 500 Vereine mit mehr als 46.000 Mitgliedern. Einen derart hohen politischen - und besonders demokratischen - Organisationsgrad erreichte kein anderes deutsches Land. Dem Aufruf folgte auch die Bevölkerung der Residenzstadt, wo am 21. Januar der "Deutsche Verein" ins Leben gerufen wurde.

Am 28. Januar druckte der "Verkündiger für Karlsruhe und Umgegend" die Eröffnungsrede des Vereinsobmanns ab, die laut der Zeitung einem Vereinsprogramm gleichkäme. Der namentlich nicht genannte Obmann führte darin aus, dass die deutschen Patrioten von den plötzlichen Entwicklungen im Frühjahr 1848 so überrascht gewesen wären, dass nur wenige die richtigen Mittel begriffen hätten, um Deutschland "zu dem glücklichsten Lande von Europa zu machen". Die letztendliche Form der Nationalversammlung sei ein großer Irrtum gewesen. Nun müssten die Volksvereine das Ruder übernehmen, um Deutschland zu seiner wahren Größe zu führen. Der Obmann führte weiter aus, dass auch die "Verbesserung der städtischen Zustände" in Karlsruhe Sinn und Zweck des Vereins seien, sodass Karlsruhe als größte Stadt des Landes ihrem Stande gerecht werde.

Auch wenn in der Rede keinerlei konkrete Handlungsideen genannt wurden, war für den aufmerksamen Beobachter offensichtlich zu erkennen, dass der Verein eine radikal-demokratische Stoßrichtung verfolgte. Der demokratische Verkündiger schrieb dementsprechend nach der Rede, dass jeder "den Verhältnissen und Bedürfnissen der Neuzeit Rechnung tragende Kopf" in den Verein eintreten werde, der für Karlsruhe eine "Notwendigkeit" sei.

Der Deutsche Verein versuchte gezielt in die Mitte der Karlsruher Gesellschaft vorzustoßen und stand laut Statuten allen "Selbstständigen" offen. Damit wurden indirekt Arbeiter ausgeschlossen, die die größte Mitgliedsgruppe des Volksvereins bildeten. Dieser wurde nach der Gründung des Deutschen Vereins aufgelöst und den dort organisierten Arbeitern empfohlen, sich dem gleichzeitig gegründeten Arbeiterverein anzuschließen.

Nachweisbaren Erfolg hatte der Deutsche Verein in Karlsruhe aber nicht. In den Wochen nach seiner Gründung machte er vor allem durch einen in der Presse ausgetragenen Konflikt mit dem konservativen "Vaterländischen Verein" auf sich aufmerksam.

Am 27. Dezember 1848 traten durch die Reichsgesetzgebung der Nationalversammlung die Grundrechte des deutschen Volkes in Kraft. Diese sollten den Grundstock für die zukünftige Verfassung des deutschen Reiches bilden und die bisher in der Revolution errungenen Freiheiten absichern.

Die Grundrechte orientierten sich an westlichen Vorbildern - wie Frankreich und den Vereinigten Staaten - bezogen sich aber auch auf spezifisch deutsche Gegebenheiten. Nach Paragraf 1 besteht das deutsche Volk aus „den Angehörigen der Staaten, welche das deutsche Reich bilden.“. Die damit vorweggenommene Staatsgründung sollte die deutsche Vielstaaterei beenden. Nach Paragraf 2 hat jeder Deutsche das deutsche Reichsbürgerrecht und damit weitgehende Freiheitsrechte wie Freizügigkeit im Reich, Religionsfreiheit, Pressefreiheit oder Gleichheit vor dem Gesetz. Standesvorrechte - wie die des Adels - wurden aufgehoben. Die Grundrechte zielten also auf eine Vereinheitlichung und Liberalisierung hin, die im zukünftigen Einheitsstaat verwirklicht werden sollte.

Die notorisch diskussionsfreudige Nationalversammlung besprach den am 1. Juni vom Verfassungsausschuss ausgegebenen Gesetzentwurf über ein halbes Jahr lang, wobei vor allem Wirtschaftsfragen in den Fokus rückten. In dieser langen Wartezeit gewannen die beiden deutschen Großmächte Preußen und Österreich wieder an Macht, was die Stellung der Paulskirche langfristig schwächte.

Nach der langen Bearbeitungszeit wurde das Gesetz von der Öffentlichkeit strengstens beäugt, wobei die Reaktionen grundsätzlich positiv waren. Der demokratische „Verkündiger für Karlsruhe und Umgegend“ - der oftmals sehr kritisch über die Arbeit des Parlaments berichtet hatte - feierte „nun endlich die Adelskammern und Beschränkungen der Presse in Baden los [zu] werden.“, zeigte sich aber auch pessimistisch, ob das deutsche Volk, „herangewachsen unter dem Druck der Despotie“, diese Rechte überhaupt wahrnehmen werde. Der linksliberale Karlsruher „Stadt und Landbote“ lobte vor allem, dass Deutsche keine ausländischen Militärorden mehr empfangen dürfen sollten. Mit der Einrichtung eines eigenen Reichsheeres würde das deutsche Söldnerwesen nun ein Ende finden. Der „Stadt und Landbote“ sah aber gleichzeitig die Gefahr, dass die einzelnen Regierungen die Grundrechte ablehnen könnten, zeigte sich dahingehend aber optimistisch. Die Staaten würden sich sicher an die Hilfe der Nationalversammlung „gegenüber dem Andrängen der Anarchie“ erinnern.

Der Grundrechtskatalog hatte nur kurze Zeit Wirksamkeit, da die beiden großen Staaten Preußen und Österreich das Gesetz ablehnten. Dennoch hatten die Grundrechte in ihrer kurzen Bestandszeit Wirkung gezeigt. Am 22. Dezember 1848 wurde in Karlsruhe der Gerichtsadvokat Veit Ettlinger in den Gemeinderat gewählt. Wegen seines jüdischen Glaubens erkannte das Stadtamt die Wahl vorerst nicht an. Am 12. Januar 1849 traten die Grundrechte in Baden in Kraft, auf deren Grundlage die großherzogliche Regierung die Wahl Ettlingers, der am 21. März 1849 als erster jüdischer Bürger Karlsruhes in den Gemeinderat einzog, bestätigte. Die konservative „Karlsruher Zeitung“ meinte bereits bei der Wahl Ettlingers, dass die Grundrechte „zwar noch nicht verkündigt, aber in Saft und Blut der öffentlichen Meinung übergegangen sind.“.

Besonders wirkmächtig war zudem das uneingeschränkte Recht zur Bildung von Vereinen. Eine Regelung, die vor allem den Demokraten in Baden zur Hilfe kam, deren Vereine im Sommer 1848 verboten worden waren. Am 21. Januar 1849 wurde in Karlsruhe der demokratische „Deutsche Verein“ gegründet.

"Wenn die Freiheit in Deutschland gesiegt hat, so wird das freie deutsche Volk die geraubten und geknechteten Provinzen befreien und Rechenschaft fordern von den Henkern des Absolutismus für die Gräuelthaten [sic], die sie verübten."

Das Zitat stammt aus dem demokratisch gesinnten „Verkündiger für Karlsruhe und Umgegend“ und bezog sich auf die neu eingesetzte österreichische Militärregierung unter Felix von Schwarzenberg. Diese hatte verlauten lassen, dass Österreich kein Teil eines deutschen Nationalstaates werden würde. Der Verkündiger veröffentlichte daraufhin unter dem Titel „Die Trennung Oesterreichs von Deutschland“ einen flammenden Appell für die „großdeutsche Lösung“ und damit die Einbeziehung Deutschösterreichs.

Das seit 1804 bestehende habsburgische Kaisertum Österreich war eine Vielvölkermonarchie. Neben den deutschsprachigen Gebieten – die ungefähr mit der heutigen Republik übereinstimmen – herrschten die habsburgischen Kaiser im Osten und Süden über Gebiete mit anderen Bevölkerungsmehrheiten. Österreich stellte zwar die Hauptmacht des Deutschen Bundes dar, doch große Teile des Kaisertums lagen außerhalb des Bundes, etwa im heutigen Ungarn oder Italien. Aber auch in Teilen des Kaisertums, die zum Bund gehörten – etwa Böhmen oder Schlesien – gab es eine nichtdeutsche Bevölkerungsmehrheit. Bereits im Oktober 1848 legte die Nationalversammlung fest, dass nur „deutsche“ Gebiete in den zukünftigen Staat aufgenommen werden sollten. Eine Einbeziehung der ehemaligen deutschen Kaisermacht Österreich wäre daher mit einer Spaltung des Kaisertums verbunden gewesen, die nicht durchsetzbar war. In der Frankfurter Paulskirchenversammlung entstand ein parteienübergreifender Bruch in „großdeutsche“ und „kleindeutsche“ Abgeordnete. Beide Seiten verband die Angst davor, dass der angestrebte Nationalstaat aufgrund dieser „Deutschen Frage“ scheitern könne.

Grundsätzlich standen die süddeutschen Gebiete wie Baden, Württemberg und Bayern einer großdeutschen Lösung näher als die restlichen – eher von Preußen beeinflussten – Gebiete. Doch auch hier gab es unterschiedliche Meinungen.

Am 1. Dezember lobte die regierungsnahe „Karlsruher Zeitung“ eine Rede des fraktionslosen Südtiroler Abgeordneten Beda Weber in der Paulskirche. Dieser wünsche sich wie „jeder gute Oesterreicher“ den „Anschluss“, sehe aber, dass eine Teilung des Kaisertums gegen den Willen der Bevölkerung Österreichs sei. Die Zeitung zitierte zudem den demokratischen Abgeordneten Julius Fröbel, der eine Einbindung Österreichs unter der neuen Militärregierung ablehnte. Die damit einhergehende Trennung Österreichs von Deutschland sei – so die Hoffnung – nur temporär, „später werde es sich schon wieder finden“.

Der konservative „Karlsruher Beobachter“ wiederum stellte sich bereits im August 1848 gegen die großdeutsche Lösung. Hinter den Teilungsplänen des Kaisertums sah die Zeitung „[die] schlimmen Hoffnungen Jener, die Oesterreichs Größe durch seine Zersplitterung zu vernichten meinten.“.

Ganz andere Töne schlug der linksliberale Karlsruher „Stadt und Landbote“ ein. Dieser erhob schwere Vorwürfe gegen die Paulskirche, dass diese nicht schnell genug einen Nationalstaat geschaffen habe. Ohne die Großmacht Österreich sei auch die zukünftige Verfassung sinnlos: „Was wird jetzt die papierene Verfassung nützen und wäre sie ein Meisterwerk deutschen Wissens und deutscher Staatskunst?“.

Da das Problem nicht gelöst werden konnte, sah die von der Nationalversammlung erarbeitete Reichsverfassung vom 27. März 1849 die kleindeutsche Lösung vor, einen deutschen Staat ohne das Kaisertum Österreich.

„Wien, 9. Nov. Robert Blum wurde, nachdem die gepflogene militärische Untersuchung gestern über ihn das „schuldig“ ausgesprochen [hatte], heute früh im Augarten standrechtlich erschossen.“

Diese Nachricht erschien am 16. November im Verkündiger für Karlsruhe und Umgegend. Im Oktober und November 1848 befand sich Wien – die Hauptstadt des österreichischen Kaiserreichs – im Ausnahmezustand.

Anfang Oktober 1848 brach in Ungarn eine Erhebung gegen die kaiserlichen Truppen aus. Als Verstärkung aus Wien nach Ungarn geschickt werden sollte, rebellierten die Wiener Arbeiter und Studenten in Solidarität zu Ungarn, und eine Wiener Kompagnie schloss sich der Rebellion an. Im Verlauf des Aufstands wurde der österreichische Kriegsminister Graf Theodor Baillet de Latour am 6. Oktober gelyncht und der kaiserliche Hof floh ins böhmische Olmütz.

Bereits am 31. Oktober aber wurde Wien durch kaiserliche Truppen zurückerobert. Das Militär setzte viele Aufständische fest, darunter auch Robert Blum.

Blum stammte aus Köln und wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Als Autodidakt eignete er sich einen großen dichterischen, theologischen, philosophischen und politischen Wissensschatz an und war in den 1840er-Jahren ein führender Vertreter des Deutschkatholizismus. Im Mai 1848 wurde er in die Frankfurter Nationalversammlung gewählt und war der bekannteste Vertreter der Fraktion „Deutscher Hof“, die der demokratischen Linken zugerechnet wurde. Mitte Oktober wurde er von seiner Fraktion nach Wien entsandt, um Solidarität mit den Aufständischen zu zeigen. Blum blieb vor Ort und beteiligte sich an den Barrikadenkämpfen und der Verteidigung der Stadt.

Nach seiner Verhaftung setzten sich unter anderem die Paulskirchenversammlung und das Königreich Sachsen – Blum hatte 1837 ein Haus in Leipzig erworben – erfolglos für seine Freilassung ein. Trotz seiner Immunität als Abgeordneter der Nationalversammlung wurde Blum am 8. November standrechtlich – also mit vereinfachtem Prozess durch ein militärisches Kommando – zum Tode verurteilt und am darauffolgenden Tag erschossen. Das österreichische Militär wollte damit ein Exempel statuieren.

Die Nachricht von seinem Tod wurde im restlichen Deutschland mit Schock und Trauer aufgenommen. Der demokratische Verkündiger bezeichnete die Hinrichtung als „Act der Barbarei“ an einem gewählten Volksvertreter, und auch der konservative Karlsruher Beobachter konstatierte ein tiefes „Entsetzen“ über alle Parteiengrenzen hinweg.

In Karlsruhe wurde Blum zu Ehren ein groß angelegter Trauermarsch organisiert. Am 19. November zog der 850 Personen starke Zug vom Ludwigsplatz zum heutigen alten Friedhof. Mitglieder des Polytechnikums, des Turnvereins, aber auch der konservativen Karlsruher Bürgerwehr beteiligten sich an dem Zug und sogar aus den Nachbarstädten reisten Trauernde an.

Blum wurde zu einer Symbolfigur für die Deutsche Revolution und sein Tod mythenhaft und heroisch überlagert. Der Verkündiger bezeichnete ihn bereits in einem Nachruf am 21. November als „de[n] erste[n] Märtyrer der deutschen Freiheit“. Ein auf dem Karlsruher Trauerzug ihm zu Ehren vorgetragenes Gedicht endete mit den Worten:

„Deß Herz für Freiheit und für Recht gebrochen,

Sey Er der Messias künftiger Epochen,

Und möge in dem Blut aus seinen Wunden,

Die Freiheit Deutschlands riesenstark gesunden!“

Über den Sommer 1848 war die anfängliche Dienstbegeisterung der Karlsruher Bürgerwehr merklich zurückgegangen. Gleich nach ihrer Einberufung (siehe Beitrag vom 17. März) war die bürgerliche Selbstschutzorganisation mehrfach gefordert gewesen, danach aber mehrere Monate ohne Einsatz geblieben. Statt wie anfangs täglich zu exerzieren, probte die Bürgerwehr im Herbst 1848 nur noch an zwei Abenden die Woche. Da viele Wehrmänner gar nicht mehr erschienen, musste sogar ein Bußkatalog für „Drückeberger“ aufgestellt werden, der auch Arreststrafen enthielt. Selbst beim Struve-Putsch bestand die Aufgabe der Bürgerwehr lediglich darin, an zwei Abenden Wachdienste in der Stadt für das abgezogene Militär zu übernehmen. Die noch verbliebenen Wehrmänner waren – im Gegensatz zu fast allen Orten Badens – sehr konservativ und anti-demokratisch eingestellt. Dementsprechend versuchte das Fürstenhaus wieder mehr Begeisterung für die Truppe zu wecken und die Verbindung zur Wehr symbolisch zu festigen.

Am 7. Oktober wurden – in einem simplen bürokratischen Akt – die letzten Karlsruher Wehrmänner auf den Großherzog vereidigt. Dieses Ereignis wurde als Vorwand für eine groß inszenierte Fahnenweihe am 8. Oktober genommen.

Das Programm glich dabei eher einem Volksfest und wurde bereits Tage vorher in allen Karlsruher Zeitungen beworben. Um 6 Uhr morgens begannen die Musikanten der Bürgerwehr zu spielen und aus den Fenstern hingen die deutschen Fahnen. Um 11 Uhr marschierten alle Bürgerwehrmänner in voller Montur vom Marktplatz zum Schlossplatz, um dort von der Großherzogin Sophie Wilhelmine ihre vier neuen Fahnen entgegenzunehmen. Laut der Karlsruher Zeitung überreichte die Stifterin die Fahnen als „Beweis meiner dankbaren Erinnerung an die unerschütterliche Treue und Anhänglichkeit, die sie [die Bürgerwehr] seit den gefahrdrohenden Tagen des Monats Februar dem Großherzog bewiesen hat.“, woraufhin die Bürgerwehr 21 Kanonenschüsse abgab. Der Bürgerwehr-Oberst Gerber dankte der Großherzogin mit den Worten: „Ja, wir wollen ausharren in Lieb‘ und Treue für Fürst und Vaterland bis in den Tod!“.

Nach einer anschließenden Musterung durch Großherzog Leopold vor dem Schloss zogen die Kolonen über Wald- und Kaiserstraße auf den Marktplatz zurück und gaben die Fahnen im Rathaus ab. Am Nachmittag spielten die Musikchöre der Bürgerwehr mit verschiedenen Sängerchören vor dem Rathaus, während auf dem Balkon die neuen Fahnen gehisst wurden. Lokale blieben „zur geselligen Unterhaltung“ den ganzen Tag über geöffnet und abends fanden in der Stadt mehrere Bälle statt.

Trotz des Hissens der deutschen Flagge war die Fahnenweihe ein klares Bekenntnis der Bürgerwehr – und großer Teile der Bürgerschaft – für die Monarchie und das Fürstenhaus. Die konservative Karlsruher Zeitung berichtete daher ausführlich über den Tag, während der demokratische Verkündiger das Ereignis nicht mehr erwähnte. Ein Auszug aus dem für die Weihe gedichteten Festgesang der Bürgerwehr zeigt die Einstellung der Wehr recht deutlich auf:

"Ernst und feierlich gelobet

An des Vaterland’s Altar,

Männer, was ihr schon erprobet:

Kräft‘gen Muth in der Gefahr;

Fürst und Vaterland zu schirmen,

Jeder Unterdrückung Haß,

Selbst wenn Wetter uns umthürmen,

In der Brust Fidelitas!"

Im September 1848 befand sich die deutsche Revolution in ihrer bisher schwersten Krise. Durch die Ratifizierung des Friedens von Malmö (siehe Beitrag vom 14. August) erfuhr die Paulskirchenversammlung einen enormen Vertrauensverlust in der Bevölkerung. In den daraus resultierenden Septemberunruhen wurden am 18. September die konservativen Parlamentsabgeordneten Felix Fürst von Lichnowsky und Hans von Auerswald vom aufgebrachten Frankfurter Mob gelyncht. In dieser chaotischen Lage rief der Demokrat Gustav Struve die deutsche Republik aus.

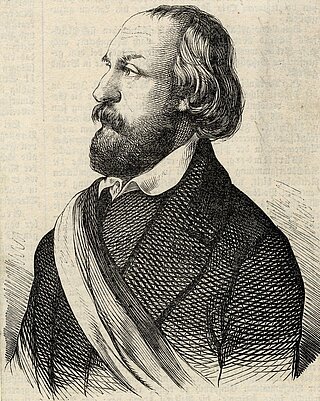

Gustav von Struve wurde 1805 in München geboren, besuchte dort und in Karlsruhe die Schule und studierte anschließend Jura in Göttingen und Heidelberg. Nach einer Anstellung im oldenburgischen Staatsdienst wurde er 1836 Rechtsanwalt in Mannheim und schloss Bekanntschaft mit Friedrich Hecker. Zeitgleich betätigte er sich in Mannheim als demokratischer Journalist und landete durch eine kritische Broschüre gegen Clemens Fürst von Metternich 1845 vor Gericht. Nachdem er freigesprochen worden war, legte Struve 1847 seinen Adelstitel ab und betätigte sich an mehreren republikanischen Versammlungen. Beim Ausbruch der Revolution in Paris war Struve so zu einem der bekanntesten und streitbarsten Demokraten Deutschlands geworden. Wie auch Hecker zeigte sich Struve enttäuscht von der eher liberalen Arbeit des Vorparlaments und organisierte Heckers Aufstand maßgeblich mit. Nach dessen Niederschlagung flüchtete Struve ins Schweizer Exil, legte seine Umsturzpläne aber nicht ab.

Mit dem Abzug der badischen Truppen nach Holstein sah Struve seinen Moment gekommen. Einen Tag nachdem Hecker am 20. September Europa gen Amerika verlassen hatte, überquerte Struve von Basel kommend die badische Grenze und rief mit einer Truppe von 50 Mann in Lörrach die Deutsche Republik aus. Bei einer Rede vom Fenster des Lörracher Rathaus erließ Struve militärisches Standrecht, versprach soziale Reformen und die Abschaffung aller Steuern und erklärte Lörrach zum Sitz der provisorischen Regierung. Die dortige Bürgerwehr schloss sich dem Putschversuch an.

Das vorläufige Ziel des Putsches war die Eroberung der Residenzstadt Karlsruhe. Am 23. September hatte Struve um die 8.000 – teils zwangsrekrutierte – Männer um sich versammelt und brach gen Karlsruhe auf. Doch gerade einmal einen Tag später und 40 Kilometer weiter endete Struves Vorhaben in einem Kugelhagel badischer Regierungstruppen beim Gefecht um Staufen.

Der Putschversuch war von Beginn an zum Scheitern verurteilt. Auch eine demokratische Stimme wie der Karlsruher „Verkündiger“ (siehe Beitrag vom 15. September 1848) nannte das Vorhaben ein „planlos verzweifeltes Unternehmen“. Tatkraft und Wille wurden Struve zwar nicht abgesprochen, aufgrund seiner „Unbesonnenheit und Taktlosigkeit“ sei er aber unfähig, einen solchen Putsch zu führen.

Struve tat der demokratischen Sache Badens keinen Gefallen mit seinem Vorhaben. Truppen wurden wieder flächendeckender stationiert und beteiligte Amtsträger aus dem Dienst entlassen. Struve selbst wurde festgesetzt und im Mai 1849 in Freiburg statt zu Tode nur zu einer Haftstrafe verurteilt. Bis zu seiner Verurteilung war Struve zusammen mit seiner Frau Amalie inhaftiert. Amalie Struve war selbst aktive Demokratin und hatte bereits den Heckeraufstand tatkräftig unterstützt. Für den Aufstand ihres Ehemannes überredete sie die Frauen Müllheims zur Herstellung von Patronen für die Revolutionäre. Mit dem Ausbruch des badischen Aufstandes im Mai 1849 wurden beide befreit und beteiligten sich gleich wieder auf revolutionärer Seite.

Bis in die 1840er-Jahre gab es in Karlsruhe nur eine Zeitung mit journalistischen Inhalten, die „Karlsruher Zeitung“ mit engen Beziehungen zur Regierung. Dann begann sich das Angebot an Zeitungen deutlich aufzufächern. Gemäßigt liberal orientierte Zeitungen drängten auf den Markt. Neben nur kurze Zeit erscheinenden Blättern kamen 1843 der „Karlsruher Stadt- und Landbote“, der zunehmend politisch fortschrittlichere Positionen vertrat, und das „Karlsruher Tagblatt“ hinzu. Letzteres veröffentlichte ab 1844 als Beilage den „Karlsruher Beobachter“, der sich auch politischen Themen zuwandte.

Im unruhigen Jahr 1848 erschienen zwei weitere Blätter. Die „Vaterländischen Blätter“, die dem Vaterländischen Verein nahestanden und der „Verkündiger für Karlsruhe und Umgegend“ mit Nähe zum Volksverein. Mit ihm hatte Karlsruhe erstmals eine Publikation aus demokratischer Perspektive. Gedruckt wurde er bei Scholer & Comp., verantwortlicher Redakteur war Otto Walchner.

Mit einer Probenummer warb der Verkündiger am 28. August 1848 für sich. Er stellte sich vor als „ein Blatt, das die wichtigsten Tagesereignisse mittheilt, in welchem die Wahrheit unsere Waffe, Recht und Gesetz unsere Loosung und Freiheit unser Ziel ist.“ Ab der ersten regulären Nummer am 15. September erschien das vierseitige Blatt regelmäßig mit sechs Ausgaben in der Woche bis zum 24. Juni 1849, dem Tag vor dem Einmarsch der Preußen in Karlsruhe. Neben Meldungen zu den politischen Entwicklungen im Deutschen Bund erschienen schon in den ersten Wochen ausführliche Artikel zur Zukunft der demokratischen Bewegung und gegen die Todesstrafe. Nach der Revolution im Mai 1849 forderte das Blatt am 27. Mai, „daß der Landesausschuß energischer, rascher und mit den Grundsätzen der Revolution mehr übereinstimmend voran schreite“.

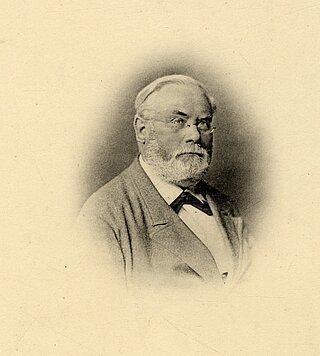

Für den Redakteur Walchner und den Druckereibesitzer und Verleger Scholer hatte ihr politisches Engagement Folgen für ihren weiteren Lebensweg. Jakob Friedrich Scholer wurde schon im April 1849 vor Ausbruch der Revolution wegen Pressevergehen angeklagt und saß im folgenden Herbst mehrere Wochen im Rathausturm ein. Anfang 1850 wurde er wegen der Herausgabe des Verkündigers zu zwei Monaten Arbeitshaus verurteilt, wenige Monate darauf wegen der Verbreitung von Flugschriften zu fünf Jahren Zuchthaus. Allerdings wurde er bald begnadigt und wanderte 1853 in die USA aus. Dort war er weiter im Verlagswesen tätig und Gründungsmitglied des „Vereins der Patrioten der Deutschen Revolution von 1848-1849“.

Otto Walchner hatte zwar bereits im Dezember 1848 seine Tätigkeit als Redakteur des Verkündigers beendet, war aber offensichtlich auf andere Weise in die Revolution verwickelt. Denn er flüchtete nach Lüttich und wurde in Abwesenheit zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Er versuchte 1850 seine Begnadigung zu erreichen und als dies nicht gelang, kehrte er 1856 nach Karlsruhe zurück, von wo aus er sofort zur Verbüßung seiner Strafe in das Bruchsaler Zuchthaus eingeliefert wurde. Er starb 1862.

Am 14. August sammelten sich die um Karlsruhe kasernierten badischen Truppen um 12 Uhr mittags auf dem Karlsruher Schlossplatz und wurden dort vom Großherzog Leopold und seinem Generalstab inspiziert. Der Karlsruher Beobachter berichtete drei Tage später: "Der ganze Aufzug war feierlich und ernst, und der Beobachter konnte wohl unterscheiden, daß dießmal keine Friedenschauparade abgehalten wurde."

Die gesammelten badischen Verbände brachen daraufhin vom 15. bis zum 19. August aus Karlsruhe nach Rendsburg auf der Grenze zwischen Schleswig und Holstein auf. Dort wütete seit März 1848 ein Krieg zwischen dem Deutschen Bund und Dänemark. Dieser hatte eine tiefere Bedeutung für die Revolution.

Neben allgemeinen Freiheitsrechten war das zweite große Ziel der Paulskirchenversammlung die Zusammenführung der deutschen Einzelstaaten zu einem Nationalstaat. Die Forderung nach einem gemeinsamen deutschen Staat entwickelte sich bereits während der Befreiungskriege gegen Napoleon 1813-1815 und blieb auch nach der Gründung des sehr losen "Deutsche Bunds" auf dem Wiener Kongress 1815 auf der politischen Agenda. Neben der zukünftigen Staatsform wurde in Frankfurt vor allem darüber diskutiert, welche Gebiete zu dem neuen Staat gehören sollten.

Im Norden waren die Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg zu diesem Zeitpunkt durch Personalunion mit dem Königreich Dänemark verbunden, wodurch der dänische König Christian VIII. auch Herzog der drei Staaten war. Während aber Holstein und Lauenburg fast gänzlich deutsch besiedelt waren, lebten in Schleswig auch Dänen und Friesen und das Herzogtum war als dänisches Lehen kein Teil des Bundesgebiets. Schleswig und Holstein beanspruchten für sich aber eine historische Untrennbarkeit, weswegen sowohl deutsche als auch dänische Nationalisten das gesamte Gebiet für ihren Staat beanspruchten.

In den Wirren der ersten Revolutionsmonate, die auch in Dänemark mit der Schwächung der Monarchie einhergingen, riefen in Kiel am 24. März 1848 schleswig-holsteinische Deutsche eine provisorische Regierung aus. Die Regierung trat nur bedingt revolutionär auf und wurde deswegen auch von den konservativen Behörden im Land akzeptiert und schaffte es, eigene Truppen aufzustellen. Aus der "Schleswig-Holsteinischen Erhebung" erwuchs ein Krieg, an dem sich auch Bundestruppen beteiligten, da das neue Schleswig-Holstein den Beitritt in den Bund und später in den neuen Nationalstaat anstrebte.

Die Paulskirchenversammlung zeigte der provisorischen Regierung ihre Unterstützung, indem sie am 14. Juni 1848 die deutsche "Reichsflotte" ins Leben rief und damit erstmals eine gesamtdeutsche Marine schuf. Da die junge Flotte der Seemacht Dänemark aber weit unterlegen war, konnte sie Schleswig-Holstein kaum unterstützen und kam nur selten zum Einsatz.

Als die badischen Truppen Ende des Monats im Norden ankamen, mussten sie feststellen, dass Preußen bereits am 26. August - unter Druck von England und Russland und ohne Absprache mit Frankfurt - eigenmächtig den Frieden von Malmö mit Dänemark geschlossen hatte. Nach großer Empörung in der Paulskirche wurde der Vertrag aber auch dort am 16. September ratifiziert und die Kieler Regierung löste sich auf. Diese kontroverse Entscheidung stürzte die Paulskirche 1848 in ihre erste schwere Krise.

Im April 1848 waren nach dem Aufstand Friedrich Heckers fast alle Demokratischen Vereine in Baden verboten worden. Vier verbliebene Vereine, darunter der rund 100 Mitglieder starke Verein aus Karlsruhe, sandten im Juni Vertreter zum Demokratenkongress nach Frankfurt. Dort wurden die Karlsruher Delegierten Karl August Dänzer und Franz Joseph Lanzano damit beauftragt, die Demokratischen Vereine in Baden wieder neu aufzubauen. Diese Aufgabe sollte ein Demokratentag in Ettlingen am 16. Juli 1848 vorbereiten. Die Karlsruhe benachbarte Kleinstadt wurde wohl deshalb als Veranstaltungsort ausgewählt, weil dort im Gegensatz zur Residenzstadt ein Großteil der Bevölkerung demokratisch gesinnt war.

500 bis 600 Demokraten aus ganz Baden fanden sich in Ettlingen ein. Da die Obrigkeit einen bewaffneten Marsch der Teilnehmer auf die Residenzstadt fürchtete, wurde das Militär in Karlsruhe und Bruchsal in Alarmbereitschaft versetzt. Ein offener Aufstand blieb aus, aber es wurden die Abschaffung der Ersten Kammer und die Auflösung der Zweiten Kammer der Badischen Ständeversammlung sowie ein Misstrauensvotum gegen die Nationalversammlung gefordert. Unter den Rednern war der Ettlinger Gemeinderat Philipp Thiebauth, die zentrale Persönlichkeit der Ettlinger Demokraten, der 1849 Mitglied des revolutionären Landesausschusses in Karlsruhe wurde.

Nach dem Ende der Versammlung zogen etwa 50 bis 60 Teilnehmer Parolen skandierend und mit Fahne durch das Ettlinger Tor nach Karlsruhe ein. Auf dem Marktplatz beendete die Polizei den Aufzug und jagte die Teilnehmer auseinander.

Am 22. Juli erfolgte als Reaktion auf diese Ereignisse das Verbot auch der letzten demokratischen Vereine in Baden, aus der Residenzstadt wurden mehrere Demokraten ausgewiesen. Dieses zweite Verbot hatte noch weniger Erfolg als das im Frühjahr. Nur wenige Tage später gründete sich in Karlsruhe ein Volksverein in der Nachfolge des Demokratischen Vereins, der im September 60 Mitglieder hatte.

Die ersten Monate der Revolution 1848 verliefen in Karlsruhe zwar größtenteils gewaltfrei, aber keinesfalls geräuschlos. Die kommunale Politik befand sich in einem dauerhaften Unruhezustand. Davon war auch das Amt des Oberbürgermeisters betroffen.

Nachdem die Stelle 1833 bis 1847 durch den Kaufmann Christian Carl Wilhelm Füeßlin bekleidet wurde, zogen von April 1847 bis Juli 1848 insgesamt drei Männer ins Rathaus ein. Nachdem Füeßlins Nachfolger - und Vorgänger - August Klose im September 1847 aufgrund von Differenzen mit dem Gemeinderat zurücktrat, begann ein kurzes Intermezzo mit dem Stadtverrechner Carl Ludwig Daler als Oberbürgermeisters. Daler galt bei Finanzfragen lange als graue Eminenz der Stadt, schien aber dem politischen Chaos der Revolutionsmonate nicht gewachsen.

Noch am 10. März, neun Tage nach dem Petitionssturm (s. Beitrag zum 1. März 1848), sprach Großherzog Leopold öffentlichkeitswirksam im Karlsruher Tagblatt - aus Dank und Anerkennung für dessen "Sinn für Ruhe und Ordnung" - Daler den Orden vom Zähringer Löwen zu, doch bereits am 26. Mai kündigte dieser seinen Rücktritt an. Maßgeblicher Grund dafür war die Auseinandersetzung zwischen dem Gemeinderat Karl Theodor Ziegler und dem Vaterländischen Verein (s. Beitrag zum 24. Mai 1848). Einerseits war der konservative Bürgermeister selbst Mitglied im Vaterländischen Verein, andererseits bestätigte er dem Demokraten Ziegler offen dessen Rechtschaffenheit. Daler schuf sich damit Gegner auf beiden Seiten. Die Situation schien ihm über den Kopf zu wachsen und als der Stadtverrechner Schwab aufgrund seines fortgeschrittenen Alters die Stelle abgeben wollte, kehrte Daler dankend an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Am 19. Juni sollte der Bürgerausschuss aus drei Kandidaten den nächsten Bürgermeister bestimmen. Dabei fielen von 134 Stimmen 86 auf den gemäßigten Advokaten August Lamey, 32 auf den Demokraten Ziegler und 12 auf den gemäßigten Gemeinderat Jakob Malsch. Da Lamey die Wahl ablehnte, wurde für den 4. Juli eine Neuwahl anberaumt, bei der sich das gemäßigte Lager auf den Vaterländischen Malsch einigen konnte, der die Wahl mit 97 gegen 32 Stimmen gewann.

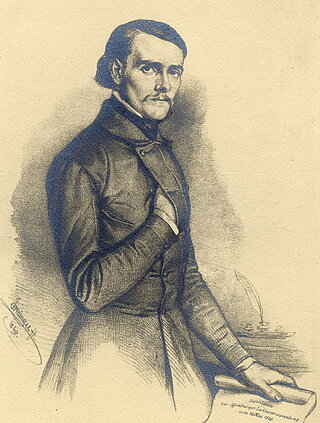

Der 1809 in Karlsruhe geborene Malsch war von Haus aus Buchdrucker und gründete 1839 mit Johann Georg Vogel die Druckerei Malsch & Vogel in Karlsruhe. Durch seine Tätigkeit im Druckergewerbe knüpfte er viele Kontakte und war etwa eng mit Karl Mathy (s. Beitrag zum 8. April 1848) befreundet, dessen Schriften er oftmals unzensiert veröffentlichte. Seit 1847 war er Mitglied im Karlsruher Bürgerausschuss und saß von Mai 1848 bis 1853 als gemäßigt-liberaler Abgeordneter in der Zweiten Kammer der Ständeversammlung. Im Juli 1848 wurde er zum Vorsitzenden des Vaterländischen Vereins gewählt.

Mit Malsch kehrte wieder Kontinuität ins Karlsruher Rathaus ein. Obwohl er liberal-monarchistisch eingestellt war, behielt er seine Stelle auch in der kurzen demokratischen Phase nach der Flucht des Großherzogs 1849. Zu seinen großen Verdiensten zählte danach die Eröffnung der Maxaubahn 1862 und der Rheinbrücke 1865, der Erschließung des Bahnhofsviertels in der Südstadt 1857 oder die Übernahme der Gasversorgung in städtische Hand 1869. Seine Amtszeit endete erst am 30. Juni 1870. Er blieb auch danach politisch und ehrenamtlich aktiv und starb 1896 in seiner Heimatstadt.

Neben Bürgern und Ortsfremden gab es bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts in den Gemeinden sogenannte Schutzbürger oder Beisassen. Diese waren geduldete Anwohner einer Kommune, die bürgerliche Pflichten – beispielsweise Steuern – zu erfüllen hatten und teilweise Gemeindeschutz genossen, aber keinen Zugang zu den Bürgerprivilegien hatten. Neben kommunalem Wahlrecht gehörte zu diesen Privilegien auch die Zulassung zur Allmende, den Gemeindegütern, etwa Ackerland oder Brennholz, welche die Bürgerschaft frei benutzen durfte.

Der rechtliche Status des Schutzbürgers wurde vererbt, womit Schutzbürger einer Schicht von Bürgern zweiter Klasse angehörten, aus der man kaum aufsteigen konnte. Das Großherzogtum Baden hob diese Rechtsform bereits 1831 durch ein Gemeindegesetz auf, wodurch alle Schutzbürger vollwertige Bürger werden sollten. Die konservative Durlacher Bürgerschaft sträubte sich allerdings dagegen, ihre ererbten Privilegien weiter aufzuteilen und der Gemeinderat verlängerte daraufhin die Wartezeiten zur Aufnahme in den Bürgerstatus und beschloss, dass Schutzbürger – ebenso wie Ortsfremde – sich mit dem dreifachen Betrag eines Bürgers in die Privilegien einkaufen mussten.

Die Thematik flammte 1847 wieder auf, als zwei Schutzbürgersöhne die rechtmäßige Einweisung in die Allmende verlangten. Zu diesem Zeitpunkt gab es in Durlach neben dem Gemeinderat samt Bürgermeister den kleinen Bürgerausschuss als Kontrollgremium, der den Entscheidungen des Rates zustimmen musste. Waren beide Gremien unterschiedlicher Meinung wurde der große Bürgerausschuss einberufen, in dem alle männlichen Bürger Stimmrecht hatten. Der große Ausschuss stimmte nach dem Zensuswahlrecht in drei Klassen ab, wodurch die Stimmen der reichsten Bürger dreimal so viel zählten wie die der ärmsten.

Der Gemeinderat, in dem mittlerweile auch Demokraten, saßen - stimmte dem Antrag der beiden Schutzbürgersöhne im Januar 1847 zu, während der kleine Bürgerausschuss und darauffolgend der große Bürgerausschuss diesen ablehnten.

Nach einem weiteren gescheiterten Antrag im Februar 1848 wurde im Juni erneut abgestimmt. Der große Bürgerausschuss wollte diesmal die Entscheidung an die gesammelte Gemeinde weitergeben. Die – mittlerweile vier – Schutzbürgersöhne sollten aber noch rechtswidrig zugunsten der nächsten vier angeborenen Bürger vom Gemeindegenuss ausgeschlossen werden.

Mittlerweile war auch das Oberamt auf die angespannte Situation aufmerksam geworden und drang unter Androhung militärischer Mittel darauf, dass der Gemeinderat das gültige Recht der Schutzbürgersöhne durchsetzen solle. Dieser stimmte der Einschätzung des Oberamtes zwar zu, wollte sich aber nicht gegen die eigene Bürgerschaft stellen und drohte mit dem geschlossenen Rücktritt sollte das Oberamt ein Handeln erzwingen.

Am 25. Juni kamen 846 Durlacher Bürger am Rathaus zusammen und beschlossen mit 643 Ja-Stimmen die Auflösung des großen Gemeindeausschusses – und damit auch die Abschaffung des Zensuswahlrechts. Das Oberamt setzte jetzt militärische Exekutivmaßnahmen ein, um das Recht der Schutzbürgersöhne durchzusetzen. Der bisherige Bürgermeister Wahrer trat infolge der chaotischen Zustände zurück und im Juli wurde der Demokrat Eduard Kraft neuer Bürgermeister. Drei Schutzbürgersöhne wurden im November in den Allmendgenuss eingewiesen.

Am Ende der Auseinandersetzung war der demokratische Bürgerverein der große Gewinner. Man stellte den Bürgermeister und statt dem plutokratischen Bürgerausschuss gab es jetzt eine demokratischere Gemeindeversammlung.

Die Niederschlagung des Hecker-Zugs war für die badischen Demokraten in doppelter Hinsicht eine Niederlage. Einerseits zeigte sich, dass sich ein Großteil der badischen Bevölkerung nicht für einen demokratischen Umsturz mobilisieren ließ, andererseits ging die Landesregierung jetzt härter gegen die demokratischen Vereine vor und sprach Verbote gegen Vereine aus, die den Aufstand unterstützt hatten.

Als Demokraten aus ganz Deutschland vom 14. bis 17. Juni zu einem Kongress nach Frankfurt am Main einluden, - diesem Kongress sollten noch zwei weitere in Berlin und Braunschweig folgen - waren aus Baden nur vier verbliebene demokratische Vereine anwesend, denen keine Verbindung zu Friedrich Hecker nachgewiesen werden konnte. Darunter war der Demokratische Verein aus Karlsruhe.

Für Karlsruhe kamen Vereinspräsident Karl August Dänzer und Vorstandsmitglied Franz Joseph Lanzano. Der Rechtskandidat Dänzer - gebürtig aus Odenheim - war eine durchaus streitbare Person. Als Heidelberger Student wurde er wegen Majestätsbeleidigung des Landes verwiesen, ging ins Schweizer Exil und kehrte erst nach seiner Begnadigung im März 1848 nach Baden zurück. Während der Mairevolution 1849 wurde er von der Revolutionsregierung zum Zivilkommissär in Bruchsal ernannt und flüchtete nach deren Niederschlagung erneut in die Schweiz. Von dort emigrierte er 1852 in die USA, wo er in St. Louis als Verleger arbeitete. 1906 starb er in seinem Altersruhesitz Neckarsulm.

Sein Begleiter Franz Joseph Lanzano war ein "Allrounder" der Karlsruher Revolutionsszene. Der Essigfabrikant war seit 1841 in Karlsruhe ansässig, beteiligte sich als Rottenmeister in der neugegründeten Bürgerwehr und war in mehreren Vereinen eingeschrieben. Er wurde von der Revolutionsregierung 1849 zum Zivilkommissär der Stadtkommandantur berufen und saß gleichzeitig im revolutionären Sicherheitsausschuss. Auch er floh 1849 über Frankreich in die Schweiz. Beide wurden in Abwesenheit zu mehreren Jahren Zuchthaus verurteilt.

Auf dem Frankfurter Demokratenkongress, der auch von bekannten Demokraten wie Ludwig Feuerbach, Julius Fröbel und Ferdinand Freiligrath besucht wurde, sollte ein Programm für eine einheitliche demokratische Partei entwickelt werden. Im Anschluss an den Kongress wurde in Berlin ein demokratischer Zentralausschuss eingerichtet, der als eine Art Parteizentrale fungierte. Den Karlsruher Delegierten kam die Aufgabe zu, die entwurzelte demokratische Szene in Baden neu aufzubauen.

Neben wöchentlichen Versammlungen in den einzelnen Orten organisierten Dänzer und Lanzano für den 16. Juli einen badischen Demokratentag. Statt der als zu konservativ eingeschätzten Residenzstadt Karlsruhe wurde als Veranstaltungsort die kleinere Nachbarstadt Ettlingen gewählt, deren Bevölkerung mehrheitlich demokratisch gesinnt war.

Auch der Ettlinger Demokratentag sollte weitreichende Folgen für die demokratische Bewegung in Baden haben.

Die beiden tonangebenden oppositionellen "Parteien" in Karlsruhe waren der am 12. April gegründete "Vaterländische Verein" und der, drei Tage später gegründete, "Demokratische Verein". Beide setzten sich aus Personen zusammen, die noch wenige Monate zuvor gemeinsam die linke Opposition in Baden gebildet hatten.

Die Vaterländischen verfolgten einen gemäßigt-liberalen Kurs und unterstützten weiterhin die Monarchie. Im April hatte man sich in den Vereinsstatuten bereits der Sicherung der Errungenschaften der Revolution verschrieben, was im Umkehrschluss die Abwehr weiterer revolutionärer Erhebungen bedeutete. Dahingegen forderten die Demokraten mehr oder weniger offen die Republik und unterstützten zum Teil auch gewaltsame Erhebungen.

Der "Vaterländische Verein" war in der fürstentreuen Residenzstadt mächtiger als der "Demokratische Verein". So hatten die Vaterländischen zwischen 300 und 400 Mitglieder, während die Demokraten um die 100 hatten. Dementsprechend setzte sich bei der Wahl für die Nationalversammlung der gemäßigte Karl Zittel (s. oben) durch, der von den Vaterländischen unterstützt wurde. Die Demokraten stellten keinen Gegenbewerber auf, verhießen in ihrem Wahlaufruf aber, dass Deutschland die Republik haben werde, "ob auf friedlichem Weg, ob über Blut und Leichen".

Daraufhin entbrannte ein heftiger Streit zwischen den beiden Karlsruher "Parteien", der teilweise öffentlich in der Presse ausgetragen wurde. Zielscheibe der vaterländischen Agitation wurde der demokratische Gemeinderat Karl Theodor Ziegler, dessen Rücktritt in einem von 107 Bürger*innen - vornehmlich aus dem Vaterländischen Verein - unterzeichneten Schreiben gefordert wurde. Als Demokrat könne er unmöglich die gemäßigte Karlsruher Bevölkerung vertreten.

Ziegler, dessen Rechtschaffenheit von Oberbürgermeister Daler bestätigt wurde, antwortete am 24. Mai im Karlsruher Tagblatt auf die Vorwürfe der Vaterländischen: "Glaubt die Bürgerschaft, welche mich in den Gemeinderath gewählt, daß ich ihr Vertrauen nicht mehr besitze, so gebe sie mir ein Mißtrauensvotum und ich werde aus dem Gemeinderath ausscheiden, dessen mögen sich aber Einzle [sic] nicht vermessen, daß sie mich wegen meiner politischen Ansichten vor ihr Inquisitionstribunal laden dürfen."

Ziegler verblieb vorerst im Gemeinderat, trat aber aus dem Demokratischen Verein aus, da ihm selbst der Wortlaut zu radikal geworden sei. Bei Erneuerungswahlen im Spätjahr 1848 wurde er nicht mehr in den Gemeinderat gewählt. Er sollte aber in der Revolution 1849 noch eine wichtige Rolle spielen.

Schon früh, am 25. März 1848, ordnete Großherzog Leopold in Baden Wahlen für die Nationalversammlung in Frankfurt, die eine Reichsverfassung ausarbeiten sollte, an. In Baden wurde indirekt gewählt, das heißt, die Wahlberechtigten wählten Wahlmänner, die dann die Abgeordneten wählten.

Nach den Wahlmännerwahlen im April wurden die gemäßigten Liberalen Alexander von Soiron und Friedrich Daniel Bassermann, beide Mitglieder der Zweiten Kammer der Ständeversammlung, als Kandidaten des XIII. Bezirks (Stadt- und Landamt Karlsruhe und Amt Ettlingen) für die Nationalversammlung vorgeschlagen. Als bekannt wurde, dass beide auch in anderen Wahlkreisen kandidierten - das war damals nicht unüblich - und dort gute Chancen hatten, wurde Karl Zittel vorgeschlagen und am 16. Mai von den Wahlmännern gewählt.

Der evangelische Pfarrer aus Südbaden war seit 1842 Mitglied der Zweiten Kammer der Ständeversammlung. Dort brachte er am 24. April 1848 seine politische Position auf den Punkt: "Wir wollen Reform, durchgreifende Reform, aber keinen gewaltsamen Umsturz." Mit dieser Haltung hatte er die Mehrheit der Karlsruher Bevölkerung hinter sich. Der Umstand, dass in Karlsruhe kein demokratisch gesinnter Kandidat für die Wahl zur Nationalversammlung vorgeschlagen wurde, belegt, dass die Radikalen in Karlsruhe kaum Anhänger hatten.

Vor diesem Hintergrund stimmte Zittel im März 1849, als die Nationalversammlung über die Reichsverfassung abstimmte, für ein deutsches Erbkaisertum und für den preußischen König Friedrich Wilhelm IV. als zukünftigen deutschen Kaiser. Nach dem Scheitern der Nationalversammlung kehrte er im Mai 1849 auf seine Pfarrstelle in Heidelberg zurück. 1851 beendete er sein politisches Engagement und wirkte fortan in verschiedenen Funktionen auch überregional für die evangelische Kirche.

Bereits seit 1842 saß Friedrich Hecker als Abgeordneter in der Zweiten Badischen Kammer in Karlsruhe. Dort entwickelte sich der Rechtsanwalt zum Wortführer der linken Opposition und zählte zu den radikalsten Vertretern der badischen Linken.

Mit dem Ausbruch der Märzrevolution in Deutschland sah Hecker den Moment zur Durchsetzung seiner Ideen gekommen und beteiligte sich auf Seiten der Demokraten am Karlsruher Petitionssturm (s. oben). Bei der Heidelberger Versammlung am 5. März 1848 sprach er sich offen für die Gründung einer deutschen Republik aus. Als Abgeordneter der Stadt Elberfeld (heute Wuppertal) zog er ins Frankfurter Vorparlament ein, welches für ihn allerdings in einer schmerzvollen Niederlage endete. Nachdem kein Demokrat in den Fünfziger-Ausschuss gewählt worden war (s. oben), entschloss sich Hecker für die bewaffnete Revolution zur Errichtung der Republik.

Als Startpunkt wurde Konstanz gewählt. Hier trafen Friedrich Hecker und sein enger Vertrauter Gustav Struve am 11. April ein und planten für den 13. April den Volksaufstand. Obwohl die Stadt am Bodensee wegen der Verhaftung des einheimischen Redakteurs Joseph Ficklers (s. oben) im Aufruhr war, verlief eine am 12. April abgehaltene Volksversammlung wenig erfolgreich.

Am 13. April waren nur 55 Mann bereit, sich der Erhebung Heckers anzuschließen. Durch neuerliche Werbungen des militärischen Führers Franz Sigel schlossen sich dem Unternehmen noch mehrere hunderte Personen an, die hauptsächlich aus dem bäuerlichen Milieu stammten. Obwohl die Teilnahmebereitschaft der Bevölkerung wohl hinter den Ansprüchen des Revolutionärs zurückblieb, marschierten die Freischärler Richtung Karlsruhe.

Der Frankfurter Fünfziger-Ausschuss sendete Hecker Delegierte entgegen, – darunter Jacob Venedey, der spätere Ehemann der Durlacher Republikanerin Henriette Obermüller – die den Teilnehmenden Amnestie anboten. Hecker lehnte ab und geriet bei Kandern zwischen badische, württembergische und hessische Truppen. Bereits früh während des Gefechts auf der Scheideck starb der Kommandant der Bundestruppen Friedrich von Gagern, Bruder des späteren Präsidenten der Nationalversammlung Heinrich von Gagern. Dennoch blieben die ausgebildeten Bundestruppen den Freischärlern überlegen und schlugen sie in die Flucht. Weitere lokale Aufstände wurden ebenso niedergeschlagen. Friedrich Hecker flüchtete in die Schweiz.

Bereits im Exil wurde Hecker noch in die Nationalversammlung gewählt, was allerdings abgelehnt wurde. Hecker emigrierte im September nach Amerika und kehrte, bis auf einen kurzen Besuch 1873, nicht mehr nach Baden zurück. Auch wenn seine Erhebung letztendlich erfolglos blieb, entwickelte sich Friedrich Hecker in der Folgezeit zum Volkshelden und wurde legendarisch überhöht. „Heckerhut“ und „Heckerlied“ wurden zu kulturellen Ikonen der deutschen Demokraten und zählen in Baden bis heute zur regionalen Identität.

Mit dem Bau der Badischen Hauptbahn von Mannheim nach Basel bekam auch Karlsruhe 1843 einen Bahnhof. Dieser befand sich zwischen Ettlinger Tor und Rüppurrer Tor, in etwa dort, wo heute das Badische Staatstheater steht. In den Revolutionen von 1848/49 benutzten auch viele hochrangige Politiker den Verkehrsknotenpunkt. So kam es hier am 8. April 1848 zu einem verhängnisvollen Treffen.

Im Zuge der Auseinandersetzung zwischen Demokraten und Liberalen, die durch das Frankfurter Vorparlament neuen Zündstoff erhielt (s. oben), plante Friedrich Hecker in Konstanz einen bewaffneten Aufstand, um die radikal-demokratischen Ziele der Revolution durchzusetzen. Aus diesem Grund machte sich Joseph Fickler, radikaldemokratischer Redakteur der "Konstanzer Seeblätter" und enger Vertrauter Heckers, mit der Bahn auf den Weg nach Konstanz und stieg in Karlsruhe um. Dort erwartete ihn bereits Karl Mathy, der - wie Fickler auch - Mitglied im badischen Landtag war und als Vertreter Mannheims im Vorparlament saß. Mathy ließ Fickler kurzerhand festnehmen, um einen der Hauptakteure des Aufstandes aus dem Verkehr zu ziehen.

Abgesehen davon, dass Mathy gar nicht die Befugnis hatte, einen anderen Landtagsabgeordneten festzusetzen, zeigte der Vorfall den wachsenden Bruch zwischen Liberalen und Radikalen. Karl Mathy hatte noch im Februar in einer Landtagsrede einen bewaffneten Aufstand befürwortet und pflegte eine Freundschaft mit Friedrich Hecker. Mit der Verhaftung Ficklers positionierte sich Mathy als Vertreter der gemäßigten Liberalen. Die Nachricht von Ficklers Verhaftung verbreitete sich in der Presse und wurde in mehreren Karikaturen und Illustrationen verarbeitet.

Joseph Fickler wurde erst am 8. Mai 1849 freigesprochen und aus der Haft entlassen. Sofort danach begann er sich erneut für die Revolution zu engagieren.

Die im März 1848 in Baden rasch durchgesetzten umfassenden Freiheitsrechte waren für die Liberalen und Demokraten nur ein Etappensieg. Ebenso wichtig war ihnen ein geeintes Deutschland mit einem gemeinsamen Parlament. Um darüber zu beraten, versammelten sich am 5. März 1848 in Heidelberg 51 Liberale und Demokraten, die meisten von ihnen Parlamentarier aus dem Südwesten.

Sie einigten sich darauf, einen Ausschuss aus sieben Personen einzurichten. Dieser sollte Vorschläge über die Wahl und die Form einer künftigen Nationalversammlung ausarbeiten sowie Parlamentarier und andere Persönlichkeiten aus allen Bundesstaaten zu weiteren Beratungen nach Frankfurt a. M. einladen. Die Regierungen der deutschen Staaten wurden aufgefordert, die Pläne für eine Nationalversammlung zu unterstützen.

So kamen vom 31. März bis 4. April 1848 574 Männer im Vorparlament in der Frankfurter Paulskirche zusammen. Zehn von ihnen stammten aus Karlsruhe, diese waren meist Beamte und Anhänger der konstitutionellen Monarchie, nur einer von ihnen - Anton Christ - war Demokrat.

Die Liberalen dominierten zahlenmäßig das Vorparlament. Um nicht den frühzeitigen Bruch mit den Demokraten zu riskieren, sollten inhaltliche Entscheidungen wie über die zukünftige Staatsform Deutschlands der Nationalversammlung vorbehalten bleiben. Diese sollte rasch gewählt werden. Der mittlerweile ebenfalls liberal dominierte Bundestag, das Organ des Deutschen Bundes, legte dazu auf Vorschlag des Vorparlaments eine Wahlordnung vor.

Für die Zeit bis zum Zusammentreten der Nationalversammlung wurde ein Ausschuss aus 50 Mitgliedern gewählt, der die Wahlvorbereitungen begleiten sollte. In diesen Ausschuss wurden keine Vertreter der radikalen Demokraten gewählt. Die badischen Radikalen um Friedrich Hecker sahen nun nur noch eine Möglichkeit, ihre Ziele durchzusetzen: Durch eine bewaffnete Revolution in Baden.

Das Konzept Bürgerwehr existierte bereits lange vor der Revolution 1848/49. Die Idee entstand bereits in der Frühen Neuzeit, bevor es in den meisten deutschen Staaten eine moderne Polizei oder ein stehendes Heer gab. Die Grundidee der Bürgerwehr lag darin, dass die ansässigen Bürger bewaffnet wurden und den Schutz der eigenen Stadt oder Gemeinde selbst übernehmen sollten. Durch die revolutionären Unruhen 1848/49 erlebte das Konzept Bürgerwehr eine kurze Renaissance.

Als Reaktion auf die beginnenden revolutionären Erhebungen in Paris gründete sich in Karlsruhe am 29. Februar 1848 eine freiwillige Bürgerwehr, die bereits beim Petitionssturm am 1. März ihre Feuertaufe bestehen musste.

Von da an wurden sowohl in der Presse, als auch über den Gemeinderat die Karlsruher Bürger aufgefordert, freiwilligen Dienst in der Wehr zu leisten, die sich die Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung in Karlsruhe als Devise gesetzt hatte.

Da diesen Aufforderungen aber scheinbar nicht genügend Karlsruher Folge leisteten, beschlossen der Karlsruher Gemeinderat und Bürgerausschuss am 17. März 1848, die Gründung einer verpflichtenden Bürgerwehr in Karlsruhe.

Jeder männliche Karlsruher Bürger, im Alter von 20 bis 55 Jahren, hatte sich im Rathaus in ausgelegte Listen einzutragen. Danach wurden die Wehrmänner in Rotten und Fähnlein unterteilt, durften ihre Offiziere, denen gegenüber sie zum strengen Gehorsam verpflichtet waren, aber immerhin selbst wählen. Die gewählten Offiziere mussten allerdings durch den konservativen Gemeinderat bestätigt werden, wodurch dieser die Möglichkeit hatte, die Karlsruher Bürgerwehr betont antirevolutionär auszurichten.

Die Stadt Karlsruhe war schneller als die Landesregierung, die erst am 3. April das vorliegende Bürgerwehrgesetz bestätigte, wonach in jeder badischen Gemeinde Bürgerwehren zu bilden seien, die zur "Vertheidigung des Landes, der Verfassung und der durch die Gesetze gesicherten Rechte und Freiheit gegen innern und äußern Feind" aufgefordert waren.

Die badische Regierung versprach sich von den gegründeten Bürgerwehren einen wirksamen Schutz gegen revolutionäre Bestrebungen, doch nicht alle Wehren entwickelten sich auch in diese Richtung. Die am 24. März einberufene Durlacher Bürgerwehr etwa schlug einen klar demokratischen Kurs während der Revolution ein.

Nach dem Ende der Revolution 1849 wurden alle badischen Bürgerwehren durch die preußischen Besatzer aufgelöst, bis auf die fürstentreuen Wehren in Karlsruhe und Sipplingen.

Das schnelle Einknicken der Regierung vor den Forderung der Mannheimer Volksversammlung veranlasste die Oppositionellen in der Zweiten Kammer der Ständeversammlung, am 1. März 1848 weitere Forderungen zu stellen. Die Zweite Kammer beschloss diese und übergab sie am 4. März dem Großherzog. Gefordert wurde zusätzlich zu den Mannheimer Punkten:

Noch am selben Tag sicherte die Regierung auch die Erledigung dieser Forderungen zu. In den Wochen darauf wurden die meisten in Gesetze überführt, von denen viele – teilweise in veränderter Form – auch nach der Revolution bestehen blieben. So waren in kürzester Zeit jahrzehntelang diskutierte Forderungen der Liberalen und Demokraten umgesetzt worden.

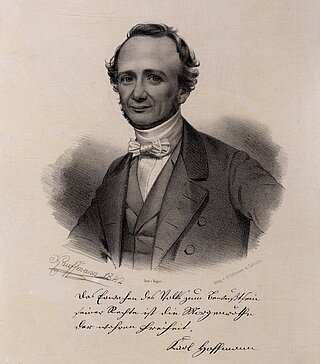

Die Neubesetzung höchster Staatsämter mit Liberalen wurde ebenfalls sehr schnell durchgeführt. Bereits am 7. März wurden Finanzminister Franz Anton Regenauer, Justizminister Christof Franz Trefort und der Gesandte beim Bundestag, Friedrich von Blittersdorf, entlassen. Letzterer war besonders verhasst, weil er als Staatsminister jahrelang daran gearbeitet hatte, das Rad der politischen Entwicklung zurückzudrehen. Der Nachfolger von Blittersdorf wurde Karl Theodor Welcker, Juraprofessor und langjähriger liberaler Abgeordneter der Zweiten Kammer, auf Regenauer folgte als weiterer Liberaler Karl Georg Hoffmann als neuer Finanzminister. Ab dem 9. März hatte Baden ein liberales "Märzministerium".

Das Motto unter dem Porträt lautet: "Das Erwachen des Volks zum Bewußtsein seiner Rechte ist die Morgenröthe der wahren Freiheit"

Ab dem 26. Februar 1848 verbreitete sich in Baden die Nachricht vom Sturz der französischen Monarchie. Daraufhin wurde eine schon länger geplante Volksversammlung am folgenden Tag in Mannheim zur Massenveranstaltung: 2.500 Menschen, darunter führende gemäßigte und radikale Vertreter der Opposition, nahmen an der Versammlung teil. Die Volksversammlung beschloss, am 1. März vier Forderungen in Form einer Petition öffentlich an die Zweite Kammer der Ständeversammlung in Karlsruhe zu übergeben:

Aus der Petition ging deutlich hervor, dass sich die Verfasser nicht mehr nur als Bittsteller sahen: "Vertreter des Volkes! Wir verlangen von Euch, daß Ihr diese Forderungen zu ungesäumter Erfüllung bringet."

Über Flugblätter wurde dies rasch in Baden bekannt, so dass sich am 1. März Tausende Menschen aus dem ganzen Land am Karlsruher Ständehaus einfanden, um sich an der Übergabe der Petition zu beteiligen. Dabei erfuhren sie, dass die ersten drei Forderungen der Petition bereits erfüllt oder auf dem Weg zur Gesetzgebung waren. Auch weitere Forderungen der radikalen Kammerabgeordneten wurden zumindest zum Teil umgesetzt, so wurden als „Reaktionäre“ verhasste Regierungsmitglieder durch Liberale ersetzt.

Zwar schloss sich am 28. Februar eine Bürgerversammlung im Rathaus den Mannheimer Forderungen an, tags darauf wurde aber aus Angst vor revolutionären Unruhen eine bewaffnete Bürgerwehr aufgestellt, die am 1. März erstmals zum Einsatz kam und das Schloss schützte. Karlsruhe zeigte sich wenig revolutionär gesinnt, für eine Brandstiftung am Außenministerium am 3. März wurden Auswärtige verantwortlich gemacht.

„Ich habe so eben einen Gang durch einige Stadttheile gemacht, und überall die größte Ruhe und Ordnung, nirgends eine Spur von Aufregung gefunden.“ So berichtete ein Pariser Korrespondent am 22. Februar, um 10 Uhr morgens, in einem Brief, der am 25. Februar in der Karlsruher Zeitung abgedruckt wurde. Die Lage sollte sich noch am selben Tag dramatisch ändern, als erste Straßenbarrikaden errichtet wurden.

Am 28. Februar, also gerade einmal drei Tage später, wurde folgender Bericht auf der Titelseite der Karlsruher Zeitung abgedruckt, der wiederum am 24. Februar verfasst worden war:

„Das Palais Royal und die Tuilerien sind vom Volke genommen; der König Ludwig-Philipp ist mit seiner Familie geflüchtet. Es ist eine provisorische Regierung ernannt. Morgen Näheres“. Die Nachrichten brauchten lange um einzutreffen, doch sie waren eindeutig: In Paris herrschte Revolution!

Die Meldung vom Ausbruch der Februarrevolution im Nachbarland verbreitete sich wie ein Lauffeuer über den Rhein und auch in den deutschen Staaten gingen Bürgerinnen und Bürger auf die Barrikaden. Die Gründe dafür waren vielfältig und hingen eng mit den Entwicklungen im Vormärz, also der Epoche der deutschen Geschichte zwischen 1830 und 1848, zusammen. Freie Presse und freie Wahlen, mehr gesellschaftliche Freiheit und politische Partizipationsmöglichkeiten, die Abschaffung der Binnenzölle und das große Ziel der Gründung eines deutschen Einheitsstaates waren einige der hart umkämpften Forderungen.

Autor: Felix Schuh M.A. (außer die Beiträge zum 1., 9. und 31. 3., 18.5., 16.7. und 15.9.1848)

Die Faltblätter STADTGESCHICHTE TO GO! stellen Spaziergänge zu den Orten der Revolution 1848/49 vor und erzählen die Geschichten zu diesen Orten.

Zum 175-jährigen Jubiläum stellt das Stadtmuseum mit einem STADTGESCHICHTE TO GO-Faltblatt Orte der Revolution 1848/49 in Karlsruhe vor. Gehen Sie mit uns auf eine Zeitreise und erfahren Sie mehr über den Kampf für Freiheit und Bürgerrechte in der Fächerstadt. Das Faltblatt ist in unseren Häusern erhältlich und kann hier heruntergeladen werden.

Durlach schrieb 1848/49 seine ganz eigene Revolutionsgeschichte und zum 175-jährigen Jubiläum dieser Ereignisse lädt Sie das Pfinzgaumuseum dazu ein, mit „STADTGESCHICHTE TO GO! – Revolution 1848/49 in Durlach“ bei einem Spaziergang durch die Durlacher Straßen die Schauplätze der Revolution zu erkunden. Das Faltblatt ist in unseren Häusern erhältlich und kann hier heruntergeladen werden.

Das Stadtmuseum und das Pfinzgaumuseum bieten auch Führungen durch die Karlsruher Innenstadt und Durlach entlang der beiden Routen der Stadtgeschichte-TO-GO-Faltblätter an. Die Führungen "Auf den Spuren der Badischen Revolution" mit Felix Schuh M.A. sind kostenfrei. Eine Anmeldung jeweils einen Tag vor dem Veranstaltungstermin unter Tel. 0721 133-4231 oder an stadtmuseum@kultur.karlsruhe.de ist erforderlich.

Ludwin Langenfeld: Die Badische Revolution 1848-1849. Dokumente des Karlsruher Stadtarchivs und des Pfinzgaumuseums. Hrsg. von der Stadt Karlsruhe, Badendruck GmbH, Karlsruhe 1973, 48 Seiten (= Veröffentlichungen des Karlsruher Stadtarchivs, Band 2).

Die gedruckte Broschüre ist vergriffen, sie kann aber hier heruntergeladen werden: Buch zum Download

Rainer Gutjahr (Hrsg.): Eduard Koelle. Drei Tage der Karlsruher Bürgerwehr 1849, Karlsruhe 1999 (Forschungen und Quellen zur Stadtgeschichte. Schriftenreihe des Stadtarchivs Karlsruhe, Band 5)

Der mit einer ausführlichen Einleitung und zeitgenössischen Abbildungen versehene Zeitzeugenbericht über revolutionäre Ereignisse im Mai und Juni 1849 in Karlsruhe ist für € 14,80 im Stadtarchiv erhältlich.