Blick in die Geschichte Nr. 124

vom 27. September 2019

Eine Folge von 1968: Berufsverbote in Karlsruhe

von Stephan Tabler

2018 - Anlass auch in Karlsruhe für eine Ausstellung: Errungenschaften stehen im Vordergrund, 1968 als Anstoß für vieles, was heute als selbstverständlich gilt. Politische Verfolgung, negative Folge für viele, die sich einmischten und den Mund aufmachten, bleibt gerne im Hintergrund zumindest der populären Nostalgie. Dennoch war sie prägender Bestandteil der Bewegung - mit weitreichenden persönlichen Folgen; sie hat Leben verändert, Existenzen vernichtetet.

Berufsverbote - am 28. Januar 1972 trafen Bundeskanzler Brandt und die Ministerpräsidenten der Länder die Vereinbarung über "Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst", der Runderlass zur Beschäftigung von rechts- und linksradikalen Personen im öffentlichen Dienst erfolgte am 18. Februar 1972. Gemäß bundeseinheitlicher Auslegung und Anwendung des § 35 Beamtenrechtsrahmengesetz hatten Beamte für die freiheitlich-demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes einzutreten. Er traf im Wesentlichen "Linke" mit und ohne Parteibindung, Mitglieder sozialistischer Gruppierungen oder von Friedensinitiativen. Bewerber für den öffentlichen Dienst wurden überprüft. Die "verfassungsfeindliche" Ziele verfolgten, wurden nicht eingestellt oder aus dem Dienst entfernt, Beamte, Arbeiter und Angestellte, Lehrer, Sozialarbeiter, Lokführer. Einschüchterung war das Ziel - "Man muss an deren Existenz gehen", soll Ministerpräsident Späth geäußert haben -, Angst die Folge. Viele zogen sich aus persönlichen Gründen aus der politischen Arbeit zurück.

Kritik an den Berufsverboten im In- und Ausland

Bis zur Abschaffung der Regelanfrage 1985, in Bayern 1991, wurden bundesweit 3,5 Millionen Personen überprüft, es gab etwa 11.000 Berufsverbots- und 2.200 Disziplinarverfahren. 1.250 vorwiegend als "linksextrem" bewertete (Hochschul-)Lehrer und Lehrerinnen wurden nicht eingestellt. Etwa 265 Menschen wurden entlassen, oft gegen Proteste der betroffenen Schüler und Schülerinnen und Eltern oder Kolleginnen; einige in den Tod getrieben. Nur Solidarität, auch durch Initiativen im In- und Ausland, ermöglichte es den Betroffenen, Jahre dauernde zermürbende Auseinandersetzung und Gerichtsverfahren durchzustehen.

20 Berufsverbote in Karlsruhe

Einer der ersten war der "Fall" Fritz Güde, der bundesweit Aufsehen erregte. Der Sohn des Generalbundesanwalts 1956-1961 und Karlsruher CDU-Bundestagsabgeordneten 1961-1969 Max Güde, verbeamteter Lehrer, wurde unter dem Vorwurf der Mitgliedschaft im Kommunistischen Bund Westdeutschland KBW und der Arbeit im Komitee gegen Berufsverbote 1974 suspendiert, 1977 durch Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe das Berufsverbot für rechtens erklärt, Güde aus dem Beamtenverhältnis entlassen, obwohl seine Mitgliedschaft im KBW nur wenige Monate gedauert hatte. Der Verwaltungsgerichtshof Mannheim hob das Urteil 1978 auf. Güde kehrte nicht in den staatlichen Schuldienst zurück.

Ähnlich Gerlinde Fronemann, die nach sechs Jahren Schuldienst wegen ihrer Mitgliedschaft in der Deutschen Kommunistischen Partei DKP entlassen wurde. Elf Jahre zogen sich zahllose Anhörungen im Oberschulamt und das Gerichtsverfahren bis zum Bundesverwaltungsgericht hin. Sie gewann den letzten Prozess und wurde 1988 schließlich auf Lebenszeit verbeamtet; ähnlich Helmut Krebs, der 1982 obsiegt hatte.

Andere, wie Hans Ille, konnten ihr Referendariat nicht antreten; sie mussten sich beruflich neu orientieren. Nach einer Anhörung im Oberschulamt wurde seine Bewerbung im September 1979 endgültig abgelehnt: Er hatte an Veranstaltungen der DKP teilgenommen. Zum Werkzeugmacher umgeschult, war er bis zur Verrentung in diesem Beruf tätig.

Prototypisch ist der "Fall" Lutz Bäuerle. Mit der "Auffassung, dass man den antifaschistischen, demokratischen und sozialen Auftrag des Grundgesetzes ernst nehmen müsse", trat er 1972 in die DKP ein. Er war in Nagold als Lehrer tätig, aktives GEW-Mitglied, Personalrat. Der Elternbeirat wehrte sich "mit allen Mitteln gegen einseitige politische Manipulation unserer Kinder in der Schule ... In keinem Fall trifft dies jedoch auf Herrn Bäuerle zu." Man könne "ohne Einschränkung sagen, dass [er] sich im Unterricht einwandfrei verhält. Als Lehrer ist er beliebt, … auch deshalb, weil er sich um politische Neutralität bemüht." In einem Blitzverfahren unter Ausschluss der Öffentlichkeit bestätigte der Disziplinarhof am 25. November 1982 die Entlassung. Präsident der Kammer und verantwortlich für das Urteil war Dr. Helmut Fuchs, Freiwilliger in der "7. SS-Leibstandarte Adolf Hitler", Rechtsberater der "Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit ehemaliger Angehöriger der Waffen-SS HIAG".

Stefan Kühner wiederum begann 1980 eine Tätigkeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Uni Karlsruhe. Eine Vertragsverlängerung 1982 stand in Frage, da er auf der Liste des Marxistischen Studentenbundes MSB Spartakus für Organe der studentischen Selbstverwaltung kandidiert hatte. "Unter der Zusicherung, dass ich nicht in der Lehre, bei Vorlesungen oder für Seminare eingesetzt werde, durfte ich bleiben. Eine akademische Berufslaufbahn war damit allerdings für mich nicht mehr möglich."

Kampf gegen die Berufsverbote

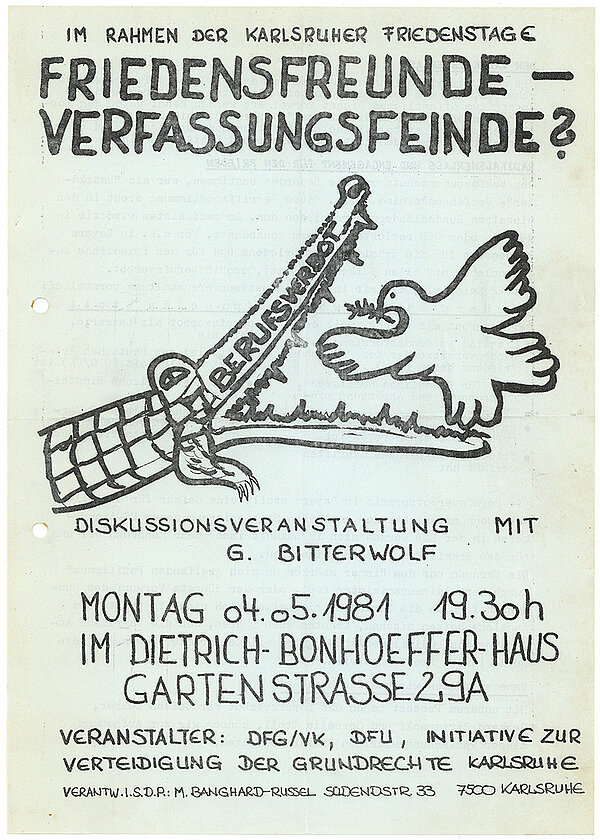

Am 1. Dezember 1975 gründete sich als Zusammenschluss Betroffener die Karlsruher Initiative zur Verteidigung der Grundrechte, um den Widerstand zu organisieren und Gegenöffentlichkeit zu schaffen. Ihre Aktionen wurden regelmäßiger Bestandteil alternativer und linker Politik bis in die frühen 1980er Jahre. Schon am 29. Mai 1976 wurde eine internationale Veranstaltung gegen die Berufsverbote in der Festhalle Durlach veranstaltet, u.a. mit dem bekannten politischen Kabarettisten Dieter Süverkrüp. Regelmäßig traten bei Aktionen bekannte Künstler vor großem Publikum auf, etwa am 31. Januar 1978 die Gruppe Zupfgeigenhansel im Kleinen Schauspielhaus. Immer wurde der europäische Bezug hergestellt. Berufsverbote waren kein deutsches Phänomen: "Für ein Europa ohne Berufsverbote" lautete konsequent der Titel einer Veranstaltung mit Betroffenen aus Karlsruhe und Gästen aus Frankreich und Italien am 26. Januar 1979 im Dietrich-Bonhoeffer-Haus. Ebenso wenig war sie eine Erscheinung, die allein Angehörige linker Gruppierungen betraf. Am 21. Mai 1979 sprach Pfarrer H. Stuckmann aus Mainz zum Thema "30 Jahre Grundgesetz. Das Maß ist voll" - wiederum im Bonhoeffer-Haus.

Eine spektakuläre Aktion stellte am 4. Mai 1980 den historischen Bezug her: Die Räume des Badischen Kunstvereins mit der Ausstellung "Widerstand statt Anpassung" wurden besetzt, um neben dem dort gezeigten Blick auf die Historie darauf aufmerksam zu machen, "dass Widerstand gegen Anpassung heute aktuell ist". Ca. 500 Menschen beteiligten sich, vor allem Schüler*innen. Schon am 20. Oktober 1978 hatte die Veranstaltung "1878 Sozialistengesetze - 1978 Berufsverbote" mit Dr. Heinz Düx, Richter am OLG Frankfurt, stattgefunden, um die historische Kontinuität aufzuzeigen. Der Veranstaltungsort für den landesweiten Aktionstag gegen Berufsverbote mit Demonstration und Konzertveranstaltung in der Schwarzwaldhalle am 11. April 1981 zeigt, dass das Thema keines am Rande der Gesellschaft war, die Aktivitäten kein lokales Randereignis.

Die Aktion "Das Maß ist voll" am 8. Mai 1982 richtete sich gegen die Berufsverbote-Politik, die in Baden-Württemberg unter Kultusminister Mayer-Vorfelder mit besonderer Härte verfolgt wurde. In ihrer Ausgabe vom 10. Mai schrieben die BNN auf S. 9: "… Ein makabrer Zug bewegte sich da auf des Oberbürgermeisters liebstem Platz: Voran ein Henker mit schwarzer Kapuze, der sechs gefesselte Lehrer hinter sich herzog - Gerlinde Fronemann und andere, die das Kultusministerium wegen angeblicher DKP- Mitgliedschaft maßregelte." Die Arbeit der Initiative zur Verteidigung der Grundrechte, die sie organisiert hatte, sollte lange notwendig bleiben. Noch am 28. Februar 1983 wurde Hans Joachim Wunderlich wegen DKP-Mitgliedschaft als Mitarbeiter des Uni-Rechenzentrums gekündigt. Am 16. Februar 1987 fand unter dem Motto "15 Jahre Berufsverbote" eine Solidaritätsveranstaltung wiederum im Bonhoeffer-Haus statt und erst am 20. Februar 1988 ein Fest für Klaus Lipps: "Deutsche Freiheit - Aufrechter Gang" im Konzerthaus, am 28. Januar 1989 das "Gerlinde Fronemann Erfolgsfest 'Trotz alledem'" anlässlich der Aufhebung des Berufsverbots - ein Urteil des BVG hatte 1975 keine Klarheit gebracht, der Erlass war 1979 von der Koalition aus SPD und FDP aufgekündigt worden.

Wiewohl die Praxis bereits 1995 durch den Europäischen Gerichtshof als Verstoß gegen die Menschenrechte verurteilt wurde, fordern Betroffene noch immer Entschädigung und vollständige Rehabilitierung. In Baden-Württemberg versucht die Initiativgruppe 40 Jahre Radikalenerlass seit 2012, die Landesregierung zu einer Entschuldigung für das Unrecht zu bewegen - bislang vergeblich.