Blick in die Geschichte Nr. 125

vom 6. Dezember 2019

Carlsruher Blickpunkte

Der vergessene Brunnen

von Gottfried Leiber

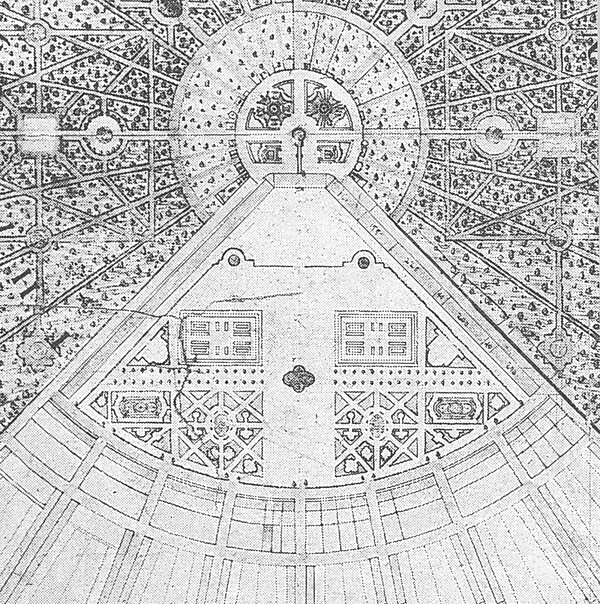

Schon vor Jahren erschien eine historische Abhandlung über die städtebaulichen Anfänge von Karlsruhe (Blick in die Geschichte, Nr. 77). Es war eine Zusammenfassung von Forschungsergebnissen zu Fragen, die bis dahin noch unbefriedigend oder gänzlich unbeantwortet geblieben waren. Bestätigt hatte sich vornehmlich die nahe liegende Vermutung, dass der Entwurf der Karlsruher Schlossanlage mit ihrer sternförmigen Anordnung der Wege und ihrem kreisrunden Zirkelweg geometrischen Regeln folgte.

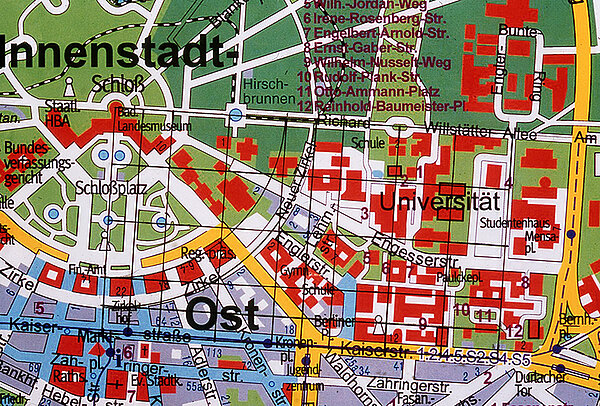

Zur Vermessung konstruierte der Planer des Markgrafen, Jacob Friedrich von Bazendorff, offenbar eigens ein Raster in der Form eines liegenden Rechtecks und bezog geschickt die örtlichen Gegebenheiten, wie etwa ein vorhandenes Jagdhaus, mit ein: Der Rahmen zur Planung erstreckte sich zwischen zwei vorhandenen, parallel verlaufenden Verkehrswegen, der Richard - Willstätter Allee im Norden und der heutigen Kaiserstraße im Süden, und die Mittellinie halbierte das Rechteck. Aufgeteilt war das Raster in quadratische Einheiten gleicher Größe.

Dabei erscheint besonders auffallend die vom Schlossturm ausgehende westliche Abschlusslinie des Rasters, die, deutlich zu sehen, in vier Abschnitte geteilt war. Sie weist jeweils mit demselben Abstand Schnittstellen mit Ost-West verlaufenden Linien auf: die erste an der Grenze des Hofes vor dem Schloss, die dritte bei der Straße am Schlossplatz, die zweite jedoch bei der Mittellinie. Diese markierte den Standort für ein kunstvoll geformtes Bassin mit drei Fontänen, das den umgebenden Gartenbereich dominiert. Die Linie dieses Brunnens als Weg finden wir in einem farbigen Plan von Bazendorffs aus dem Jahr 1718 fortgesetzt nach Osten, hier lässt sich durch ihre abweichenden etwas dunklere Tönung auch die Halbierung der Flächen zwischen den beiden vorhandenen Verkehrswehen leicht nachvollziehen.

Die beschrieben Situation hat sich danach, wie die historischen Pläne ausnahmslos belegen, über einen Zeitraum von mehr als 100 Jahren nicht geändert. Als nach dem Tod des Großherzogs Carl Friedrich 1811 die Errichtung eines Standbilds anstand, fiel die Wahl auf den ehrenvollen Platz mit dem ersten Brunnen. 1813 fiel ohnehin die Entscheidung von Großherzog Karl, den bisherigen Garten vor dem Schloss in einen Fest- und Paradeplatz umzugestalten. Der Brunnen wurde daraufhin zugeschüttet. Die Grundsteinlegung fand aber erst am 22. November 1828, am Geburtstag des Fürsten, statt, und noch weit später die Aufrichtung des Denkmals unter Großherzog Leopold im Jahre 1845.

Einschneidende Änderungen traten dann 120 Jahre später mit der Karlsruher Bundesgartenschau 1967 ein. Zuvor musste 1964 eine Tiefgarage unter dem Schlossplatz gebaut, sowie das Großherzog-Denkmal nach Süden verlegt und gedreht werden. Seinen neuen Platz fand es über der Unterführung des äußeren Zirkels. Um das Jahr 1990 votierten die städtischen und staatlichen Planer dafür, dem Garten vor dem Schloss ein mehr barockes Aussehen zu verleihen. Derweil lag es ja durch den Standortwechsel des Denkmals nahe, hier erneut einen Brunnen zu installieren. Tatsächlich wurde bald danach ein Becken mit Fontänen eingebaut, und zwar an dem alten vertrauten platz, mitten im südlichen Hauptweg zum Schloss.

Viele Jahre danach trat jedoch eine unglückliche Wende ein. Im Rahmen eines Wettbewerbs schlugen 2010 auswärtige Landschaftsarchitekten als Preisträger vor, den Brunnen zu entfernen. Und das sehr wahrscheinlich, ohne sich zuvor über bedeutende Fakten der Stadtgeschichte kundig gemacht zu haben. Kurioserweise führten sie zur Begründung städtebauliche Bedenken an: Der Brunnen störe den Blick auf das Schloss aus der nordsüdlichen Hauptstraße der Stadt, aus der so genannten Via triumphalis ̶̶ das konnte aber real gesehen allenfalls eine virtuelles Gedankenspiel sein, denn Friedrich Weinbrenner verstand die Hauptachse der Stadt mit dieser Bezeichnung nachweislich allein für die Ausdehnung bis einschließlich dem Marktplatz. Offenbar wurde die genannte Argumentation zuletzt wohl widerspruchslos hingenommen. Den Brunnen hat man dann im November 2010 tatsächlich abgetragen und damit die Erinnerung an ein hochrangiges kulturhistorisches Zeugnis der ersten Stunde der Stadt, vor 300 Jahren einfach ausgelöscht. So mancher Bürger oder Besucherin des Schlosses, vorwiegend die Kunstbeflissenen, mögen dies längst bedauert und sich die Fontäne sehnlich zurückgewünscht haben.

Dr. Gottfried Leiber, Stadtoberbaudirektor a.D.