vom 20. Dezember 2024

von Ernst Otto Bräunche

Der Antisemitismus im 20. Jahrhundert war keine Erfindung der Nationalsozialisten, auch in Karlsruhe gab es in der Weimarer Republik neben der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) und ihren Gliederungen dezidiert antisemitische Parteien und Gruppierungen und solche mit starken Tendenzen zum Antisemitismus, die so zu Wegbereitern der Nationalsozialisten wurden. Die konservative Deutschnationale Volkspartei (DNVP) war die erste Partei, die nach dem Ende der Monarchie offen mit antisemitischen Inhalten um Wählerinnen und Wähler warb und dabei nahtlos an den konservativen Antisemitismus des Kaiserreichs anknüpfen konnte.

Deutschnationale Volkspartei (DNVP), Stahlhelm und Königin-Luise-Bund

Entstanden war die DNVP Ende 1918 in Baden als Zusammenschluss der vormaligen Konservativen, die hier als Rechtsstehende Vereinigung (Deutschkonservative, Freikonservative und Bund der Landwirte) auftraten, und der Reichspartei. Deren partieller Antisemitismus war auch schon im Kaiserreich deutlich zu erkennen gewesen. Zunächst firmierte die DNVP als Christliche Volkspartei Badens. Am 4. Dezember trat sie mit einem ersten Wahlaufruf an die Öffentlichkeit, der gleich verdeutlichte, dass es starke antisemitische Tendenzen in der Partei gab und die Partei vor dem Auftreten der NSDAP den rechten Rand des Parteienspektrums bildete. Dezidiert antisemitisch agierte die DNVP auch in den folgenden Jahren immer wieder mal, obwohl die antisemitischen Protagonisten an Einfluss verloren. Die Parteizeitung der DNVP, das Badische Volksblatt, ab 1925 Badische Zeitung, brachte aber immer wieder Artikel mit antisemitischem Inhalt.

Vorsitzender wurde Mitte Februar 1919 Telegraphendirektor Karl Hoechstetter, von 1922 bis 1925 Stadtrat seiner Partei. Bereits 1921 wurde er von Karl Schmidt abgelöst, dem 1925 der Vorsitzende der Vaterländischen Arbeitsgemeinschaft, der ehemalige Generalmajor Karl Robert Praefcke, folgte. Dieser war auch Vorsitzender des DNVP-Kreisverbandes, der in den folgenden Jahren immer mehr in den Vordergrund rückte. 1929 ist nur noch der Kreisverband nachzuweisen, am 25. März 1930 wurde offiziell aber wieder ein Kreis- und Ortsverband ins Vereinsregister eingetragen. Vorsitzender des Ortsvereins wurde als Nachfolger von Albert Müller der spätere Stadtrat Ferdinand Lang. Der Rechtsanwalt Karl Giehne übernahm am 31. Oktober 1931 den Vorsitz des Kreisvereins von Müller. Zu den führenden Personen der Karlsruher DNVP gehörten auch der Rechtsanwalt Johannes Rupp, der nach seiner Wahl zum Landtagsabgeordneten im Oktober 1929 rasch zur NSDAP wechselte.

Ihre größten Wahlerfolge erzielte die DNVP bei den Stadtverordnetenwahlen 1922 und 1926, als sie mit jeweils rund 11 Prozent der Stimmen 9 Stadtverordnete stellte. Bei den Landtags- und den Reichstagswahlen lagen die größten Erfolge in der ersten Hälfte der 1920er-Jahre mit dem besten Ergebnis bei der Reichstagswahl am 7. Dezember 1924 mit knapp 14 Prozent. Danach geriet die Partei unter zunehmenden Druck von rechts durch die NSDAP, den der 1928 gegründete Evangelische Volksdienst noch verstärkte. In der Endphase der Weimarer Republik spielte die DNVP in Karlsruhe keine große Rolle mehr. Ein großer Teil der Wählerschaft wechselte zur NSDAP. Immerhin reichten die 5,4 Prozent bei der letzten nur noch mit Einschränkungen demokratischen Reichstagswahl am 5. März 1933, um der NSDAP auch in Karlsruhe eine Mehrheit zu verschaffen. Spätestens jetzt war aus dem Wegbereiter der Steigbügelhalter geworden. Die Karlsruher Führungsspitze trat nun geschlossen der NSDAP bei. Die Ortsgruppe löste sich am 2. Juli, der Kreisverein am 12. Juli 1933 auf.

Der DNVP sehr nahe stand der am 25. Dezember 1918 in Magdeburg gegründete Stahlhelm, Bund der Frontsoldaten. Doch erst im Oktober 1924 berichtete das Badische Landespolizeiamt, dass der Stahlhelm in Baden Fuß gefasst habe. Am 17. Oktober 1924 wurde eine Ortsgruppe in Karlsruhe gegründet, als vorläufiger Leiter fungierte der in der Amalienstraße 71 wohnhafte Walter Weis, der im folgenden Jahr sein Amt niederlegte, aber danach die Leitung der Landespressestelle, ebenfalls in der Amalienstraße 71, übernahm. 1926 war die Ortsgruppe Karlsruhe/Durlach die drittgrößte in Baden mit 276 Mitgliedern. Die Leitung der Ortsgruppe hatte der Oberleutnant a. D. Friedrich Senff übernommen, der 1933 stellvertretender Landesvorsitzender war. In der Endphase der Weimarer Republik leitete der Diplomingenieur und Oberleutnant a. D. Dr. Robert Lienau die Ortsgruppe. Das Badische Landespolizeiamt sah in der Organisation aber keine allzu große Gefahr mehr, da sie zwar viele Mitglieder habe, von denen aber nur wenige aktiv seien.

Kurz nach der Machtübernahme der NSDAP fand am 20. Mai 1933 eine große Stahlhelmkundgebung im voll besetzten großen Festhallensaal statt. Zu diesem Zeitpunkt hatte die Reichsleitung schon angekündigt, dass sich der Stahlhelm dem "Führer" unterstelle, die Kampforganisation der DNVP wurde schon 1933/1934 gleichgeschaltet und ging weitgehend in der SA auf.

Als Frauenorganisation des Stahlhelm fungierte bis 1928 der fünf Jahre zuvor in Halle (Saale) gegründete und nach der gleichnamigen preußischen Königin benannte nationalistische und antisemitische Königin-Luise-Bund. Noch am 26. Oktober des Jahres luden beide zu einer Weihnachtsfeier ein, der eine Kinderbescherung vorausging. Das Badische Landespolizeiamt hatte am 15. Juli 1925 berichtet, dass der "Luisenbund … vollständig auf völkischem Boden" stehe. Leiterin der Karlsruher Ortsgruppe, die Ende 1927 50 Mitglieder hatte, war Anna von Krosigk. An einer öffentlichen Adventsfeier am 9. Dezember 1926 nahmen ca. 150 meist weibliche Personen teil. Die wenigen anwesenden Männer gehörten überwiegend zum Stahlhelm oder zur Gruppe Rossbach, früher Schlageterbund. Neben der "Pflege des nationalen Gedankens" habe sich der Bund auch die Mildtätigkeit auf die Fahnen geschrieben, zum Beispiel organisierte die Ortsgruppe regelmäßig so genannte "Mütterchen-Nachmittage", bei denen sie ihre völkische Ideologie verbreiteten. Nach der nationalsozialistischen Machtübernahme schlossen sich der Bund mit der Frauenschaft der NSDAP zur Deutschen Frauenfront zusammen. Am 2. März 1934 löste er sich selbst auf.

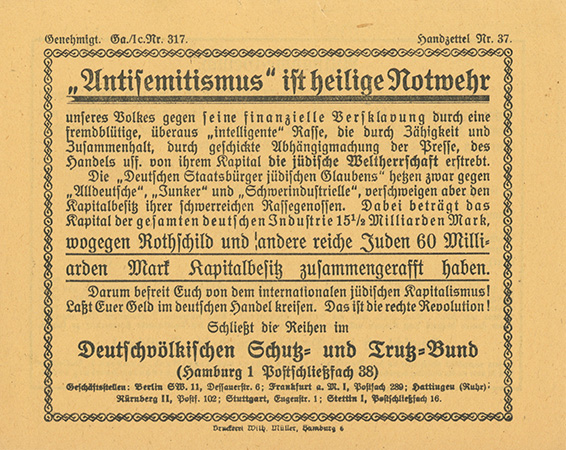

Deutschvölkischer Schutz- und Trutzbund

Der im Februar 1919 als Deutscher Schutz- und Trutzbund von dem Alldeutschen Verband in Bamberg gegründete Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund, ein ausgewiesen antisemitischer Verband, war bald auch in Karlsruhe ausgesprochen aktiv. Die sozialdemokratische Parteizeitung Volksfreund berichtete am 22. September 1919 über "Die Judenhetze", dass auffallend viele antisemitische Flugschriften in Karlsruher Fabriken verteilt worden waren. Als Urheber sah man die Alldeutschen, von denen die antisemitische Gründung des Bundes ausgegangen war. Seit November 1919 unterhielt er ein eigenes Büro, Geschäftsführer war der Musikalienhändler Hermann Stürer. Wenig später lockte am 5. Dezember 1919 eine Veranstaltung im Löwenrachen in der Kaiserpassage über 400 geladene Gäste, bei der vor allem die linksliberale badische Regierungspartei Deutsche Demokratische Partei (DDP) als Judenpartei diffamiert wurde.

Auch die Handelskammer Karlsruhe musste sich gegen ein antisemitisches Flugblatt der Völkischen wenden, das zum Kauf in christlichen Geschäften aufrief. Der Schutz- und Trutzbund hatte in Karlsruhe allerdings wohl immer weniger als 380 Mitglieder. Etliche der führenden badischen Nationalsozialisten engagierten sich zunächst im Deutschvölkischen Schutzbund wie z. B. die Brüder und späteren Reichstagsabgeordneten Albert und Robert Roth aus Liedolsheim, einer frühen NSDAP-Hochburg, sowie der Fraktionsvorsitzende der NSDAP-Landtagsfraktion und spätere badische Ministerpräsident Walter Köhler. In Baden wurde der antisemitische Verband nach der Ermordung Walther Rathenaus 1922 verboten.

Daneben gab es eine Vielzahl weiterer kleinerer völkischer vom Badischen Landespolizeiamt überwachter Organisationen, die allerdings deutlich weniger Mitglieder als der Deutschvölkische Schutz- und Trutzbund aufweisen konnten.

Dr. Ernst Otto Bräunche, Herausgeber/Redaktion "Blick in die Geschichte"