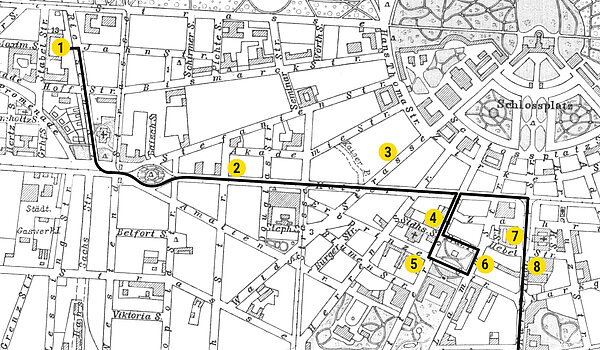

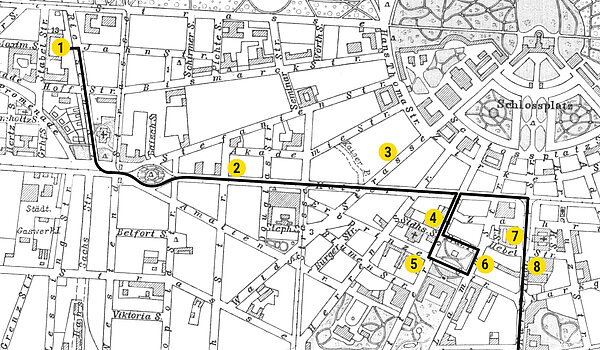

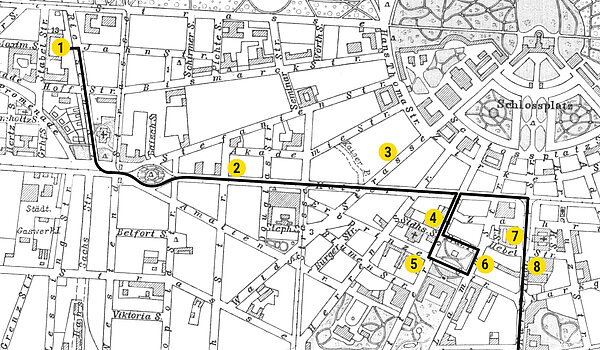

Die Schaufahrt - ausgehend vom Gefängnis in der Riefstahlstraße (1) - führte gezielt an sieben Orten vorbei, die für die zerstörte Weimarer Demokratie standen. Hier finden Sie Informationen zu diesen Orten.

Das Recht auf eine freie anwaltliche Vertretung ist Bestandteil eines funktionierenden Rechtsstaats. In ihrer Kanzlei am westlichen Ende der Kaiserstraße hatten Dr. Ludwig Marum und seine Sozii bis 1933 nicht zuletzt zahlreiche Mandanten vertreten, die mit nationalsozialistischen Angriffen verbaler wie physischer Art konfrontiert worden waren. Als die Schaufahrt die Kanzlei passierte, beobachteten Marums Tochter Johanna und sein Sozius Ernst Marx aus dem Fenster das Geschehen. Als Marx "Freiheit ade" rief, wurde er sofort verhaftet.

In der Waldstraße 28 befanden sich bis 1933 die Redaktionsräume und die Druckerei der Karlsruher Tageszeitung 'Volksfreund'. Gegründet im Jahr 1881 und damit in der Zeit des 'Sozialistengesetzes', hatte das sozialdemokratische Blatt bis zu seinem Verbot im Frühjahr 1933 über ein halbes Jahrhundert lang erst von Offenburg, dann von Karlsruhe aus als 'Tageszeitung für das werktätige Volk Mittelbadens' - so der Untertitel - für Freiheit und Demokratie gestritten und schon früh vor den Gefahren gewarnt, die vom Aufstieg des Nationalsozialismus ausgingen.

Das Karlsruher Ständehaus am Friedrichsplatz war das älteste Parlamentsgebäude auf deutschem Boden - und am 19. Januar 1919 der erste Ort im Deutschen Reich, an dem sich ein demokratisch gewähltes Parlament versammeln konnte. An jenem denkwürdigen Tag hatten hier erstmals in Deutschland weibliche Abgeordnete das Wort ergriffen. Auch mit Blick auf die Koalitionsbildung erwies sich Baden in der Weimarer Republik als demokratisches 'Musterländle': Während die so genannte 'Weimarer Koalition' aus SPD, katholischer Zentrumspartei und liberaler DDP auf Reichsebene schon seit 1920 wieder Geschichte war, hatte sie in Baden über lange Jahre hinweg gehalten.

Nach dem demokratischen Umbruch 1918/19 wurde die badische Landesregierung nicht mehr vom Großherzog eingesetzt, sondern von einem demokratisch gewählten Landtag. Als so genanntes 'Staatsministerium' hatte sie in der Erbprinzenstraße 15 auf dem Areal der heutigen Landesbibliothek ihren Sitz. Anders als in den anderen Ländern des Reiches galt jetzt im badischen Landeskabinett das Rotationsprinzip: Die Position des Regierungschefs - in Baden 'Staatspräsident' genannt' - wechselte im jährlichen Turnus zwischen den einzelnen Fachministern.

Bis zur Stürmung der Gewerkschaftshäuser am 2. Mai 1933 hatte die Karlsruher Bezirksleitung des Deutschen Metallarbeiterverbands (kurz: DMV) ihren Sitz in der Lammstraße 15 am östlichen Ende des Friedrichsplatzes gehabt. Der DMV war die mit Abstand größte und stärkste Einzelgewerkschaft in Deutschland gewesen. Seit seiner Gründung im Jahr 1891 - dem Jahr nach dem Ende des sogenannten 'Sozialistengesetzes', unter dem gewerkschaftliche Betätigung rigoros verfolgt worden war - hatten seine Vertreterinnen und Vertreter für Freiheit, Demokratie und Gerechtigkeit gekämpft.

Das Karlsruher Rathaus spielte in der Anfangsphase der Revolution von 1918/19 eine wichtige Rolle. Hier trafen sich nach Ausbruch der Unruhen in der Stadt am 9. November 1918 Vertreter fast aller Parteien und gründeten einen Wohlfahrtsausschuss, der für Sicherheit sorgen sollte. Parallel zum Wohlfahrtsausschuss tagte im Rathaus ein Soldatenrat, der am Abend den Sieg der Revolution verkündete. Tags darauf einigten sich Wohlfahrtsausschuss und Soldatenrat auf eine gemeinsame Liste für eine Vorläufige Badische Volksregierung. Vom Rathausbalkon herab teilten sie der auf dem Marktplatz versammelten Bevölkerung die Namen der zukünftigen Minister mit.

Bis zur Gleichschaltung durch die Nationalsozialisten 1933 wirkten im Rathaus die demokratisch legitimierte Stadtverordnetenversammlung und der von ihr gewählte Stadtrat. Seit 1919 hatten auch Frauen bei den Gemeindewahlen das aktive und passive Wahlrecht.

Im Polizeipräsidium als Zentrale der Karlsruher Polizei war neben der Verwaltungs-, der Fahndungs- und der weiblichen Polizei auch die politische Polizei untergebracht. Sie beobachtete zum Schutz der Republik die extremistischen Bewegungen, darunter auch die Nationalsozialisten.

Nach der Machtübernahme wurden dort Gefangene von 'Hilfspolizisten' aus den Reihen von SA und SS schwer misshandelt.